家の取得を考え、インターネットでいろいろと検索していると、「空き家 差し上げます」や「空き家 もらってください」と言ったキーワードが関連ワードとして表示されるようになっています。家の取得は、一生の中でも最も高額な買い物と言われているのに、「空き家を差し上げます」や「空き家をもらってください」と言った情報を見かけるのはなぜなの…と気になってしまう方は多いのではないでしょうか?

また、「空き家 差し上げます」や「空き家 もらってください」と言った情報について、本当に家を「無料(0円)」で手に入れることができるのでしょうか?これから家の取得を考えている方で、出来るだけ初期コストを抑えたいと考えている方にとっては、非常にありがたい情報だとは思いますが、「詐欺なのではないか…?」と言った不安が頭をよぎってしまう方が多いと思います。

そこでこの記事では、最近よく見かけるようになった「ゼロ円物件」について、本当に無料で家が手に入るのか、またなぜ無料で家を手放したい人がいるのかについて解説します。なお、最初に言っておきますが、ゼロ円物件を取得する際、一切の費用がかからないというわけではないので、ここではゼロ円物件の取得にかかる費用についても簡単にご紹介します。

ゼロ円物件が登場した理由は深刻化する空き家問題があるから

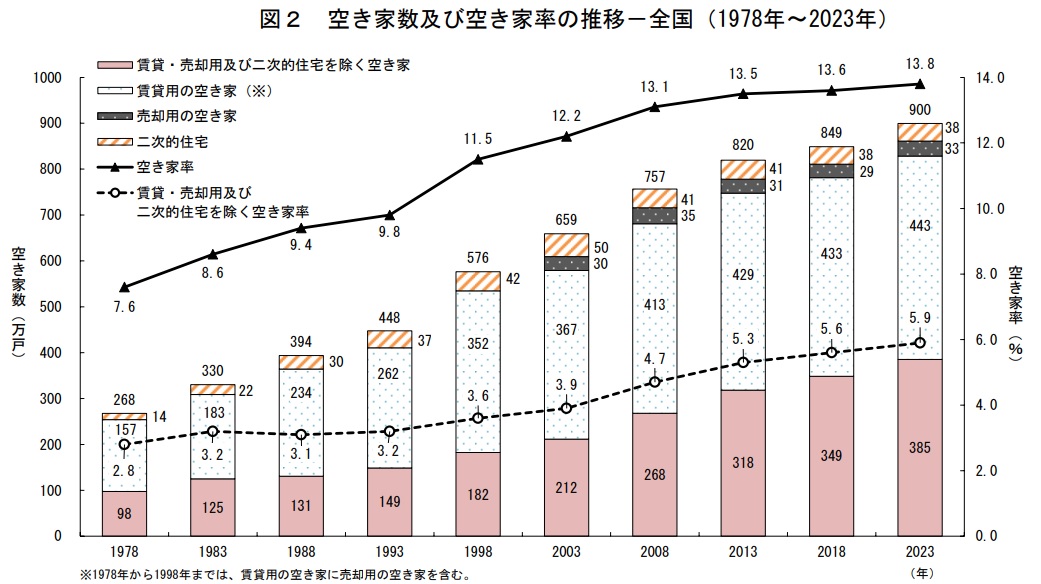

「空き家 差し上げます」や「空き家 もらってください」など、いわゆる「ゼロ円物件」が増えているのは、深刻化する空き家問題が背景となっています。近年では、テレビや新聞などでも特集されるようになっていますし、空き家問題を解消するための法改正が盛んに行われるようになっていることから、皆さんも「空き家問題」という言葉は耳にしたことがあるのではないでしょうか?実は、以下のグラフのように、日本国内の空家数は年々増加の一途をたどっているのです。

上のグラフから分かるように、日本国内の空き家数は、年々増加しており、令和5年においては総住宅数のうち、空き家が900万戸と、2018年(849万戸)と比べても、51万戸の増加で過去最多となっています。この数字は、統計が始まった1963年と比較すると、なんと約17倍も空き家が増加しているということです。さらに、少子高齢化が進む日本では、今後さらに空き家の数が増加していくのではないかと言われています。もちろん、国もこれ以上空き家が増加していかないよう、さまざまな対策を打ち出していますが、以下のような事が原因となり、年々、国内の空き家は増加しています。

- 所有者が身寄りがないまま亡くなっている

- 相続はしたが、相続人が住まない

- 所有者が施設や病院で生活している

核家族化が進む日本では、もともと家族が一緒に暮らしていた家も、子供が独立するのを機に夫婦二人だけになるケースが非常に多くなっています。そして子供世代が、大都市圏に引っ越し、そこで家を建てることになれば、もともと親世代が住んでいた家を相続しても、誰も住むことがなく、そのまま空き家になってしまう…なんてケースが非常に多いのです。もちろん、思い出のある実家ですので、空き家の管理などが必要と考えはするのですが、遠方に住んでいる場合は、なかなか家の管理が難しくなり、結局手が行き届かなくて空き家を放置してしまう結果になるのです。

ちなみに、空き家については、「誰も住まない空き家でも、家が動くわけでもないし、迷惑をかけないなら特に問題視しなくても良いのでは?」と考える人もいるようです。しかし、空き家の放置は、近隣に住む方のリスクになるため、適切な管理が求められているのです。空き家を放置することによるリスクやトラブルについては、記事の後半でご紹介します。

「空き家 差し上げます」は本当に無料なのか?

「空き家 差し上げます」や「空き家 もらってください」など、いわゆるゼロ円物件に関する情報を見かける機会は増えているものの、この情報を見た方が気になるのは「本当に家が無料(0円)で取引されているの?」という点だと思います。

冒頭でご紹介したように、家の取得は、一生の中で最もお金がかかる買い物と言われているわけですし、「空き家を無料で差し上げる」と言う情報については、何らかの落とし穴がある詐欺行為なのではないか…と疑ってしまう人が多いはずです。また、「差し上げます」や「もらってください」という表現の場合は、完全に無料なのか、はたまた何らかの費用や経費が掛かってしまうのか判断するのが難しい面もあります。

それでは、「空き家 差し上げます」などのゼロ円物件については、本当に詐欺などではなく「無料(0円)」で家を手放したいと考える人がいるのでしょうか?。

本当に0円で取引されている空き家はある!

結論から先に言ってしまいますが、空き家の取引において、本当に「無料(0円)」で空き家の取引が行われている事例は存在しています。この不動産の取引は、「無償譲渡物件」などと呼ばれるもので、文字通り土地および建物の価格が無償となっている物件の取引を指しています。

一般的に、不動産の売買は、周辺の市場価格や取引事例、物件の築年数などをもとに、価格が決定されて取引が行われます。しかし、空き家の管理が厳しくなっている昨今では、さまざまな事情により「無償でも早く誰かに譲渡したい」「空き家を手放したい」と考える人が増加していて、無償譲渡物件やゼロ円物件と呼ばれる物件が増えているのです。

ゼロ円物件の取引でも税金などの諸費用は掛かる!

上で紹介したように、「空き家 差し上げます」などと市場に出ているいわゆるゼロ円物件では、物件そのものの価格が本当に「0円」に設定されている物も存在します。しかし、不動産の取得時には、物件を購入するための費用だけでなく、さまざまな諸費用が発生するのです。

つまり、ゼロ円物件の取引においても、税金などの諸費用が発生するため、不動産の取得そのものが完全に無料になるわけではありません。ここでは、ゼロ円物件の取引時に発生する諸費用についてご紹介します。

①贈与税

ゼロ円物件のとりひきでも、贈与税が課税される可能性があります。贈与税とは、国税庁のwebサイトで以下のように定義されています。

贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。

引用:国税庁サイトより

無償で譲渡された空き家であっても、その不動産に一定以上の価値があると判断される場合、贈与税の対象となります。具体的には、不動産の固定資産税評価額が110万円を超える場合、ゼロ円物件の譲渡でも、贈与税が課税されるので注意しましょう。

②不動産取得税

不動産取得税は、その名称から分かるように、何らかの不動産を取得する際に課税される税金です。土地や家屋の取得の場合、固定資産税評価額の3%もしくは4%を、その不動産を取得した人が支払わなければいけません。

この税金は「不動産の取得」する際に発生するため、取引が有償か無償かは関係ありません。したがって、ゼロ円物件の取引時も、不動産取得税の対象外とはならないので注意しましょう。

③登録免許税

なんらかの不動産を取得した際には、法務局の登記簿に「所有権移転登記」を行わなければいけません。そしてこの際には、登録免許税がかかります。

登録免許税の税額は、「固定資産税評価額×税率」の計算式で決まります。ゼロ円物件の譲渡のような贈与の場合、税率は2%です。(2024年6月時点)

④譲渡契約書などの書類作成費

「空き家 差し上げます」や「空き家 もらってください」と言った無償で空き家を譲渡する場合でも、取引後のトラブルを防止するためには、しっかりとした譲渡契約書を作成しなければいけません。当然、専門家に契約書の作成を依頼する場合、そこに費用がかかりますが、「空き家をあげます⇒私がもらいます」などと言った感じに、家の取引を口約束で済ませるのは怖いですよね。

不動産の譲渡契約書の作成は、法的な知識が必要になるため、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。そしてこれら専門家に契約書の作成を依頼する場合、数万円程度の依頼料がかかります。

⑤建物の修繕費

この費用は、物件取得後にかかるものですが、空き家の取得を理由に発生する費用ですので、ゼロ円物件の譲渡に関わる費用と考えても構いません。

ゼロ円物件の譲渡というものは、現在の不動産の所有者が「0円でもいいから手放したい!」と考えるような物件の取引です。つまり、無償で譲渡されるような空き家は、価値をつけるのが難しいと考えられるレベルに損傷している可能性があるのです。

ゼロ円物件を取得する人の場合、その家に住む、もしくは手直しして売却することが目的だと思いますので、建物や設備の損傷を直すために多額の費用がかかってしまうのです。無償で譲渡を考えるような、ゼロ円物件は、取得したとしてもそのまま使うのは難しい状態の場合がほとんどですので、住むためor売却するために修繕が必要と考えなければいけません。

こういったことから、ゼロ円物件の取引は、「物件価格そのものは無料」ではあるものの、取得後のリフォームやリノベーションにまとまった費用がかかるケースがほとんどだと考えておきましょう。物件の修繕にかかる費用については、損傷状態やどのレベルまで手直しするのかによって大きく変わるため、物件取得後に修繕費に頭を悩ませないようにするには、取引前にリフォームを依頼する業者に状態を確認してもらうのがおすすめです。

なぜ無料で「空き家を差し上げます」という人がいるのか?ゼロ円物件のカラクリ

それでは、なぜ空き家を「0円でも手放したい…」と考える方がいるのかについても解説していきます。ここを理解すれば、近年増加しているゼロ円物件が、詐欺を目的とした危険な取引ではないということが理解できるはずです。

一般的に、家の入手は一生の内で最もお金がかかる取引というイメージが強いはずです。これは、家の価格がその他の商品とは比較にならないほど高額だからですね。しかし、人が住んでいない空き家の所有に関しては、持っているだけでさまざまなリスクや出費が生じてしまうのです。

ここでは、「空き家を差し上げます」や「空き家をもらってください」という方について、空き家を所有していることで生じているリスクや出費がどれほどなのかをご紹介します。

空き家を所有するリスク

空き家は、所有しているだけでさまざまなリスクが生じます。一般的に、不動産を所有していると聞くと、「お金持ちなのだ」と言った良いイメージを持つ方が多いのですが、誰も住まない空き家の所有はそうではないのです。例えば、以下のようなリスクが空き家の所有者にのしかかります。

- 空き家を管理する手間

建物はそこに存在するだけで劣化が進行していきます。特に、誰も住んでいない空き家の場合、ずっと閉め切った状態で放置されることになるため、室内に湿気がこもり、カビの発生や木材の腐食など、建物の傷みが急速に進みます。そのため、誰も住んでいない空き家でも、定期的な換気や掃除などの管理が必要とされています。遠方に住んでいる場合、管理のために時間や手間、お金ばかりかかるため、「いっそのこと手放したい」と考える人がいるのです。適切な管理を行わなければ、建物の劣化がどんどん進み、他の問題に発展します。 - 固定資産税を支払い続けなければならない

不動産を所有している場合、固定資産税の支払い義務が生じます。相続などで親が住んでいいた家を取得した場合、自分が住んでいる家と空き家の両方の固定資産税を支払わなければならなくなるのです。空き家の資産価値が低ければ、固定資産税額も大きな負担にはならないかもしれませんが、毎年無駄な出費が延々と続くことになります。 - 被災リスクを抱えることになる

日本は、諸外国と比較すると、自然災害が多い国として有名です。地震や台風を始めとして、近年では豪雨による水害が頻発しています。不動産を所有する場合、こういった自然災害によるリスクを抱えることになるのです。もちろん、保険でリスクをカバーすることは可能ですが、その場合、誰も住まない空き家にコストをかけることになります。 - 近隣住民のリスクになる

空き家は、小動物の住処になり悪臭を発生させる、植物が繁殖して地域の景観を壊す、害虫が発生する、火災リスクが生じるなど、近隣住宅にもさまざまな影響を与えます。適切な管理がなされていない空き家の場合、家の劣化を原因として屋根材が落下して通行人に怪我をさせるといったリスクもあるでしょう。このような問題は、近隣住人にとって大きなリスクとなり、近隣の方との関係が悪くなります。近年では、管理が行き届かないことを理由に、0円でもいいから手放したいと考える人が増えているとされます。

人が誰も住まない空き家を所有する場合、上記のようなリスクが発生します。そして、実際に、放置空き家が全国で増加していることを要因に、地域生活の大きな影を落とすようになっていることから、空き家の管理を義務付ける法律が制定されることとなっているのです。適切な管理がなされず、景観を壊す、災害時に危険を及ぼすといった空き家が存在する場合、空き家そのものの価値が低くなるだけでなく、近隣住宅全体の資産価値を下げるリスクまで生じると言われています。

したがって、空家対策特別措置法という法律が制定され、適切な空き家の管理が義務付けられるようになっているのです。この法律では、特定空家に指定され、さらに勧告を受けると固定資産税の算出基準となる「固定資産税評価額が6分の1に軽減される」住宅用地特例が適用されなくなる他、行政が主導して空き家を解体し、その解体費用を所有者に請求するといったかなり強固な対応ができるようになっています。実際に、2014年には、東京都大田区で、行政代執行による建物解体が行われ、解体費用の500万円が所有者に請求されたという事例が存在します。

誰も住まない空き家を所有する場合、上記のようなリスクを常に抱えることになるため、無償でも良いから手放したいと考える人が増えているのです。特に、親が住んでいた家を相続したものの、自分は遠方に住んでいて、適切な管理が難しい…と言った場合には、0円で譲渡したとしても、早期に手放した方が金銭的にもメリットが大きい場合もあるのです。

空き家は所有するだけで費用がかかる

空き家を無償でも良いから譲渡したいと考える理由には、空き家を所有しているだけでコストがかかってしまうから…というのも大きいです。上述したように、空き家は近隣に悪影響を与えないようにするためにも、適切に維持・管理を続けていかなければいけません。また、地震や台風などの自然災害や、火災などのリスクに備えるためには、誰も住んでいないとはいえ火災保険などに加入しておく必要があるでしょう。こういった費用は、一つ一つはそこまで高額ではないものの、まとめてみると年間にかなりのコストがかかってしまうため、将来的にも誰も住まないとわかっている場合は「できるだけ早く手放したい!」と考えるのです。

空き家を適切に維持・管理しながら所有する場合は、以下のような費用がかかってしまいます。

- 固定資産税や都市計画税などの税金

- 光熱費(電気や水道など)

- 火災保険などの保険料

- 草刈りなどのメンテナンス費

- 管理費

- 修繕費

- 交通費(自分で家の管理をする場合)

空き家を所有する場合、上記のように、税金以外にもさまざまな面にコストがかかります。定期的に、家の中の掃除をすることを考えると、電気や水道などのライフラインをストップすることもできませんし、万一の災害リスクを考えると各種保険に加入しておかなければいけません。

また、建物の維持・管理を所有者自らが行う場合には、交通費や時間、手間などがかなり掛かります。最近では、空き家の維持を請け負ってくれる業者が登場していますが、専門業者に維持・管理を依頼する場合には、月額で数万円程度の費用が必要になります。こういった費用をまとめると、年間で数十万円単位の費用が「誰も住んでいない空き家」の維持にかかるため、その費用負担を無くすために「無料でもいいから早く手放したい!」と考える人が増えているのです。

まとめ

今回は、インターネットなどで家の入手について検索する際、よく見かけるようになったゼロ円物件の基礎知識について解説しました。中古住宅を安価に手に入れたいとネット検索してみると、「無料で空き家を差し上げます」や「空き家をもらってください」と言った情報を見かける機会が増えていて、「本当にタダで家が手に入るの?」と疑問に思ったことがある人は多いのではないでしょうか?

記事内でご紹介しているように、ゼロ円物件などと呼ばれる、物件そのものの価格が0円に設定されている取引は少なからず存在します。なぜこのような取引が存在するのかというと、日本では年々増加する空き家の存在が問題視されていて、空き家の所有者の責任がどんどん重たくなっているからなのです。上で紹介したように、空き家は所有しているだけでさまざまなコストがかかりますし、さらに近隣に迷惑をかけないように維持・管理をしっかりと行っていかなければならないとされているのです。もし、空き家の管理を怠り、特定空家に指定された場合には、固定資産税が最大6倍にまで跳ね上がる可能性があるほか、罰金を科せられる、最悪の場合、代執行により建物が解体されその解体工事にかかる費用を請求されてしまうなどのリスクが生じるようになったのです。

つまり、現在では、人が住まない空き家を所有するというのはかなり大きなリスクを抱えるということで、そのリスクを回避するために早く手放そうとして無償譲渡という取引が増えているわけです。なお、無償譲渡されるような空き家に関しては、「取得後そのまま住める!」とは考えない方が良いです。ゼロ円物件は、「持っているだけでリスクが大きい」と判断されるような物件ですし、建物の状態はかなり悪くなっています。したがって、物件所得後は、大掛かりなリフォームやリノベーションが必要になり、そこに高額のコストがかかると想定しておきましょう。

悠建設は、築年数が経過した空き家のリノベーションも請け負っていますので、これから空き家を安く購入し、綺麗にリフォームしたいとお考えなら、お気軽に弊社にご相談ください。

引用:

引用: