近年、日本の夏は年々猛暑化が進んでいると言われています。昨今では、地球温暖化の影響により、日本の平均気温が上昇傾向を続けており、私たちの日常生活にさまざまな影響を与えるようになっています。例えば、異常ともいえる夏場の気温上昇は、作物の生育を阻害し、収穫量や品質の低下を引き起こすとされ、米や野菜などの不足による価格高騰など、すべての人に影を落とす問題となっているのです。

そして、猛暑に伴い急増しているのが「熱中症の発生」で、熱中症関連による労働災害の急増は企業にとって非常に深刻な問題となっています。ここ数年の夏場の気温上昇では、家の中にいても熱中症を発症するなんて人が増えていて、屋外での作業となる建設現場などでも、作業員が熱中症を発症する…なんてことが増えているとされます。直射日光の下で作業する建設現場などは、他の業種と比較しても、熱中症の対策は徹底して行われるようになっています。作業中の水分・塩分の補給やファンが装着された衣服の普及など、夏場の気温上昇に耐えられるような職場環境作りが急速に進んでいます。

しかし、さまざまな熱中症対策が施されている中でも、完全に熱中症の発生を防げているとは言えないのが現状です。そこで政府は、2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正を施行し、事業者に対して熱中症対策を罰則付きで義務付けることとなったのです。事業者に対する熱中症対策の義務化については、一般の方にはあまり関係はないのでは…と考えるかもしれません。しかし、これから新築住宅の購入などを検討しているという方の場合、建築費のさらなる上昇により、家の価格が高くなる、注文住宅を建てるための工期が長くなるなどの影響が考えられるのです。

そこでこの記事では、2025年6月に予定されている、熱中症対策の義務化について、その中身と皆さんにどのような影響が考えられるのかを解説します。

事業者の熱中症対策が義務化される背景とは?

冒頭でご紹介したように、2025年6月1日から、改正労働安全衛生規則が施行されます。その改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止することが目的となっており、事業者には「熱中症患者の報告体制の整備」、「熱中症の悪化を防止する措置の準備(手順作成)」、「関係者への周知」が義務付けられます。

今回の改正では、違反者に対する罰則も用意されているなど、かなり厳格な内容となっています。それでは、なぜ今、これほどまでに厳しい熱中症対策が求められるようになったのでしょうか?ここでは、その背景について簡単に解説します。

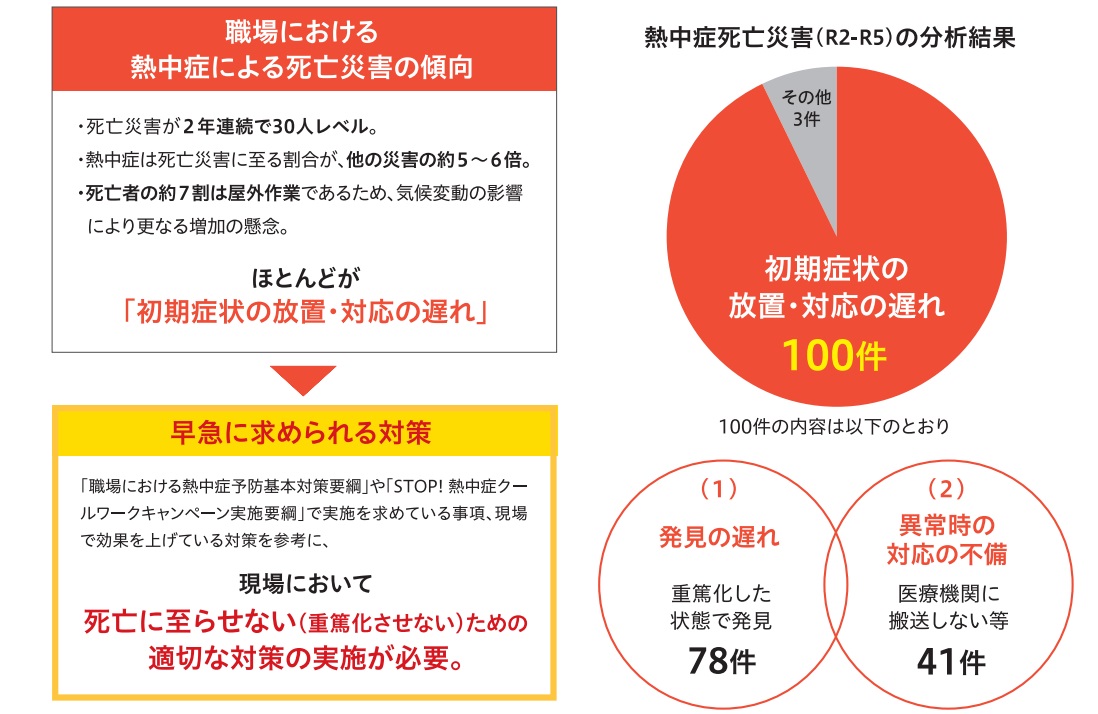

職場における熱中症の重症化は、多くが「初期症状の放置、対応の遅れ」にある!

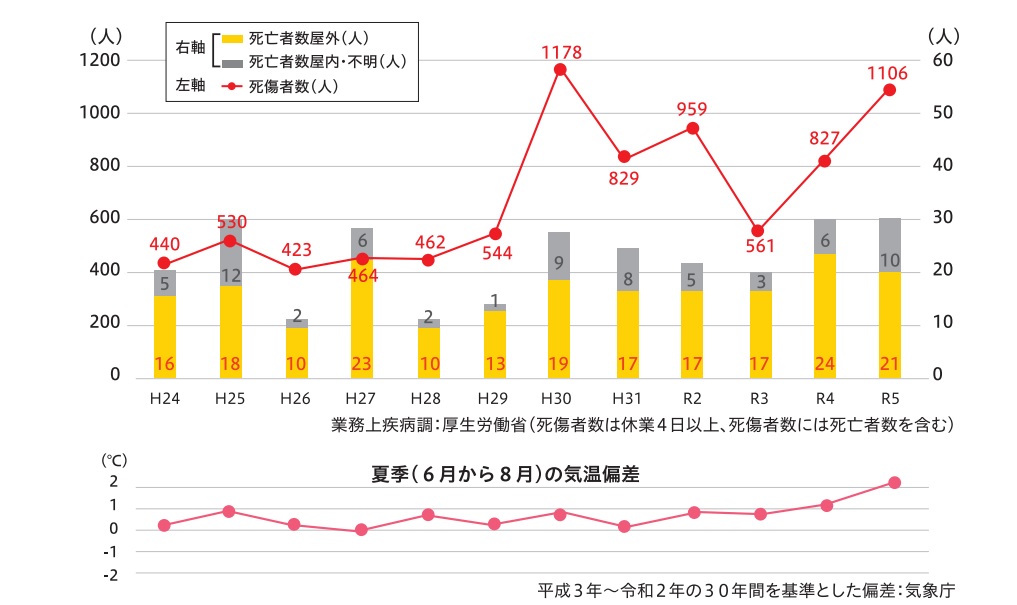

事業者に対する熱中症対策の強化の理由は、単純に夏場の気温が上昇していることと、熱中症による死傷者数が右肩上がりで増えていることが理由です。実は、2022年以降、熱中症による死亡者数は年間で30人を超えており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めているとされているのです。以下のグラフは、厚生労働省が公表しているものです。

引用:厚生労働省資料より

引用:厚生労働省資料より

上図から分かるように、熱中症の死傷者数は2022年以降右肩上がりとなっています。ちなみに、2024年における熱中症による死傷者数は1195人とさらに増えているという状況なのです。そして、熱中症による死亡の主な要因については、初期症状の放置や対応の遅れが原因とみなされています。

引用:厚生労働省資料より

引用:厚生労働省資料より

実際に、令和2年から令和5年における熱中症死亡災害の分析結果では、103件中なんと100件が「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因だったとされているのです。ただ、熱中症対策に対する現在の法令では、熱中症による健康障害の疑いがある人の早期発見や、重篤化を防ぐための対応について、何らかの定めがあるわけではないという状況になっているのです。

そこで、今回の労働安全衛生規則改正により、熱中症対策について事業者が講ずべき内容を以下のように法令に明記したという流れになっているのです。

熱中症対策義務化に関する条文について

労働安全衛生法では、法22条2号で、高温による労働者の健康被害を防止するため、必要な措置を講じなければならないと事業者に義務付けています。また、法27条1項により、講じなければならない措置について「厚生労働省令(=労働安全衛生規則)で定める」とされているのです。

上記の規定を受け、労働安全衛生規則によって事業者が講ずべき熱中症対策が定められていて、2025年6月1日以降は、以下の内容が義務付けられることとなっています。

労働安全衛生規則

(熱中症を生ずるおそれのある作業)

第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

引用:労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)(PDF)[厚生労働省ホームページ]

条文だけでは、具体的に何をすれば良いのかが分かりにくいと思うので、次項で事業者に義務付けられる熱中症対策について、その具体的な内容を解説します。

事業者に求められる具体的な熱中症対策の内容について

それでは、今回の労働安全衛生規則改正により、事業者にどのような内容の熱中症対策が求められるようになったのか、具体的に解説します。2025年6月以降は、事業者が講ずべき熱中症対策として、以下の3点が明記されています。

- 熱中症患者の報告体制の整備

- 熱中症の悪化を防止する措置の準備(手順作成)

- 関係者(作業従事者など)への周知

それぞれのポイントについて、以下でもう少し詳しく解説します。

①熱中症患者の報告体制の整備とは

一つ目のポイントは、暑熱な場所における連続作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際は、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるようにするため「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を速やかに報告するための仕組みづくりをしなければならないと定められています。これは、改正規則612条の2第1項の部分で、具体的な対策としては、以下のような内容になるでしょう。

- 事業場における緊急連絡網の作成

- 緊急搬送先の連絡先及び所在地などの作成

- 職場巡視やバディ制の採用

- ウェアラブルデバイスなどの活用

先ほど紹介したように、熱中症死亡災害は「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因となっているケースがほとんどのため、熱中症の疑いがある作業従事者を速やかに発見することが重要とされているのです。したがって、厚生労働省などは、報告を受けるだけでなく、職場巡視やウェアラブルデバイスの活用など、双方向での定期連絡により、熱中症を生じた疑いのある作業者を積極的に把握するできるような措置を講じることを推奨しています。

②熱中症の悪化を防止する措置の準備とは

二つ目は、熱中症を発症した恐れがある労働者を発見した際、迅速かつ的確な判断が可能になるようにしなければならないという定めです。これは、改正規則612条の2第2項によるもので、暑熱な場所における連続作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際は、作業所ごとに以下のような措置の内容、実施手順をあらかじめ定めなければならないとしています。

事業者が定めるべき熱中症の悪化防止措置は以下の通りです。

- 当該作業からの離脱

- 身体の冷却

- 必要に応じて医療機関へ搬送し、医師の診察または処置を受けさせる

- その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置

熱中症の悪化防止措置の具体的な実施手順については、厚生労働省の資料の中で参考例が紹介されているので、以下の資料も確認しておきましょう。

参考:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

③関係者への周知とは

上記二つの熱中症対策について、あらかじめ関係者に周知し、万一の際に、きちんと機能するようにしておくことも必要とされます。なお、関係者に含まれているのは、労働者だけでなく、それ以外の熱中症の恐れのある作業に従事する者が幅広く含まれているので、その点も注意しましょう。

※怠った場合は罰則の対象に

2025年6月以降、上記のような事業者に対する熱中症対策は『義務』となります。そして、今回の改正では、熱中症対策を怠った場合の罰則も規定されているなど、非常に厳格な対応がなされるので、その点も注意が必要です。

上述した「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係者への周知」などの対応を怠った者は、「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるほか(法119条1号)、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されるとされています。

具体的にどのような対策に取り組む必要があるのか?

ここまでの解説で、事業者は、熱中症の恐れがある作業に従事させる場合、熱中症対策を実施しなければならなくなることが理解していただけたと思います。それでは、具体的にどのような対策を施さなければならないのでしょうか?

ここでは、事業者に求められる具体的な熱中症対策について、代表的なものをいくつかご紹介します。

①熱中症のリスクを正しく把握する

熱中症のリスクは、WBGT値(暑さ指数)を適切に把握・評価することが大切とされています。厚生労働省の実施要綱では、日本産業規格 JIS Z 8504 または JIS B 7922 に適合したWBGT指数計を用いることが求められています。なお、その地域を代表する一般的なWBGT値を参考とすることは有効なのですが、個々の作業場所や作業内容ごとの状況は反映されていないので、その点は注意しなければいけません。

②作業環境の管理

熱中症のリスクを抑えるた、以下に挙げるようなWBGT値(暑さ指数)を低減する対策が求められます。

- 屋根の設置(簡易的なものでもOK)

- 通風の確保、または冷蔵設備の設置

- ミストシャワーなど、散水設備の設置

このほか、作業場所の近くに冷房を備えた休憩所、または日陰で涼しい休憩場所を確保することも大切です。なお、休憩場所は、具合が悪くなった労働者が横になれる程度の広さを確保するのが望ましいです。

③作業時間の短縮など

作業内容によっては、WBGT値が基準値を大幅に超えるなんてケースが考えられます。このような場合、熱中症のリスクを防ぐためには、原則として作業を控えるべきとされています。

しかし、「仕事」と考えた時には、WBGT値が基準値を大幅に超える場所でも、やむを得ず作業を行う場合もあるかと思いますので、そのような時は以下のような点に留意する必要があります。

- 単独での作業は控える

- 作業時間を短縮し休憩時間を長めにとる

- 作業従事者の状態(体温や尿の回数などの身体状況や、水分・塩分の摂取状況など)を管理者が頻繁に確認する(ウェアラブルデバイスなど、IoT機器を活用すると良いです)

④暑熱順化への対応を行う

日常生活での熱中症対策でも、暑熱順化が非常に重要とされていますね。一般的に、5月頃から気温が上昇しますが、この時期になると、テレビのニュースなどでも暑さになれる行動をとることを推奨するようになります。例えば、軽い運動で汗をかく、湯船につかることで、体温が上昇し、汗をかくなどといった方法が推奨されています。

職場での暑熱順化については、気温が上昇し始める時期に、7日以上かけて暑熱環境での身体的負荷を徐々に増やすという対策が有効です。例えば、暑熱環境での作業時間を調整し、次第に長くしていくといった対策が望ましいでしょう。暑熱順化の有無は熱中症の発生リスクに大きく影響するので、必ず行うようにしましょう。特に、新規採用者に対しては、計画的な暑熱順化のプログラムを組むことが大切で、熟練者と同様の暑熱作業を行わせないようにしなければいけません。

なお、暑熱順化は、一度行えば1シーズン持つわけではありません。夏季休暇などで熱へのばく露が中断すると暑熱順化は失われてしまいます。基本的に4日程度、熱へのばく露が中断されると暑熱順化が顕著に失われると言われているので、必要に応じて追加の暑熱順化を行いましょう。

⑤水分と塩分を適切に摂取する

熱中症対策では、水分と塩分の摂取が重要というのは皆さんも理解していると思います。ただ、「のどが乾いたら水分を摂取する」という対策では不十分です。熱中症の防止に重点を置いた場合、のどの渇きを自覚しているかどうかにかかわらず、水分と塩分を作業前後に摂取するようにし、また作業中も定期的に摂取させるようにすることが大切です。

作業に集中すると、つい水分・塩分の摂取を忘れてしまう…なんてことが考えられるので、以下のような対応で、必ず水分と塩分が摂取できるような体制を作るのがおすすめです。

- 水分・塩分の摂取状況を確認するため、表を作成し、摂取状況を書き込ませる

- 作業中に小まめに巡視し、摂取状況を確認する

- 水分と塩分が摂取しやすいよう、作業者の近くに常備する

- 休憩所で摂取できるように常備する

最近では、塩分を簡単に摂取できるよう、タブレットやゼリーになった商品が登場しています。ゼリーであれば、休憩所の冷蔵庫に入れておくことで、体を冷やす効果も同時に得られるので、建設現場などでは非常におすすめです。

⑥服装の工夫

昨今では、熱中症の防止を考えられた衣服が登場しています。建設現場などは、温熱環境での作業とはいえ、従業員の安全を考慮して、真夏でも長袖の着用が求められ、それにより熱中症リスクを高める可能性もあるのです。

熱中症予防を考えた時には、熱を吸収・保熱しやすい服装を避け、透湿性および通気性の良い服装が求められます。また、直射日光下での作業の場合は、帽子なども必要になるでしょう。

服装については、通気性の良い帽子やヘルメットを用意する、ファン付きの空調服を用意するなど、温熱環境下での作業負担を軽減する衣服を事業者側が用意して、作業者に配布することもおすすめです。

⑦健康管理

職場での熱中症予防では、作業者の健康状態をきちんと把握しておくことも大切です。熱中症の発生には体調や健康状態が影響するとされていて、体調が悪い時など、体温調節機能が弱まっている場合、リスクが高くなってしまうのです。したがって、温熱環境下での作業で、熱中症の発症リスクが高い作業の場合、以下のような取り組みで作業従事者の健康管理を行うことも大切です。

- 疾病を有する者に対する配慮を行う

- 日常の健康管理に関する指導をする

- 作業開始前における健康状態および暑熱順化の状況の確認する

上記のように、作業前に労働者の体調を確認し、熱中症リスクが高くなる状態と考えられる場合、作業に参加させない、負担が少ない作業に従事させるなどの工夫が必要です。また、可能であれば、日常生活での健康管理に関しても、適切な指導を行いましょう。

このほか、作業開始後も、小まめに健康状態を確認することも大切です。

⑧異常時の措置の徹底

本人もしくは周りの人が、少しでも熱中症を疑うような異変を感じた場合、一旦作業から離脱させ、身体冷却・医療機関への搬送・救急隊の要請など、異常時に必要だとされている措置を必ず行うように徹底しなければいけません。これは、本人が「大丈夫だ」などと申し出たとしても、躊躇わずに熱中症の悪化防止措置を必ず取るようにしなければならないと考えてください。

2025年6月以降は、「熱中症の悪化を防止する措置」が事業者の義務として定められるわけですので、決められた緊急措置を必ず行える体制づくりが重要となります。

熱中症対策義務化で家の価格がまた上がるのか?

ここまでの解説で分かっていただけたと思いますが、2025年6月以降は、事業者に対して熱中症対策が義務化されることとなっているのです。今回の改正では、違反者に対する罰則も用意されていますし、ほとんどの事業者が熱中症対策を強化すると考えられるでしょう。

熱中症対策については、昨今の猛暑化のことを考えると「確かに必要だと思う」と感じる方がほとんどだと思います。ここ数年、真夏の気温は40度近くまで上昇することも珍しくなくなっていますし、空調設備のない屋外での作業となる建設業界などは、作業従事者の命を守る上でも、熱中症対策が必要不可欠な時代となっているのです。

ただ、少し注意してほしいのは、今回の熱中症対策の強化は、住宅業界の事業者側だけに影響を与えるのではなく、家の購入やリフォームを依頼する消費者にもかなりの影響をもたらすのではないかと考えられています。実は、今回の熱中症対策の強化により、家を建てる際の建築費の上昇や工期の長期化が指摘されているのです。ここでは、皆さんにも関係する、熱中症対策義務化による影響を簡単に解説します。

建築費への影響について

昨今では、エネルギー価格や建築資材の高騰、人手不足などを原因とした人件費の高騰により、建築費が高くなっています。実際に、新築戸建て住宅の価格は、コロナ禍以降、上昇傾向を続けているとされ「家は今買うのか待った方が良いのか?」という議論が盛んになされるようになっています。

そして実は、今回の熱中症対策の強化は、さらなる建築費の高騰につながるのではないかと言われているのです。

先ほど紹介したように、今回の法改正は、事業者に対して熱中症対策を義務付ける物となっています。建設業界は、他の業界と比較すると、夏場の作業環境が過酷であることもあり、今までも従業員の熱中症には細心の注意が支払われていました。ただ、従来の法律では、あくまでも「努力義務」であったことから、企業側が熱中症予防のためのアイテムや設備を積極的に用意する状況とまでは言えなかったです。しかし、2025年6月以降は、罰則付きの法的義務となるため、作業者の熱中症対策のため、さまざまな追加的対策を施さなければいけないのです。

例えば、WBGT(暑さ指数)に基づいた作業中断ルールの導入、空調服やファン付きヘルメットの支給、給水設備やミストの設置、塩分補給のためのアイテムの設置などが求められます。これらは、いずれも機材費や管理コストが発生するわけですので、現場の運営にも直接的な影響を与えることでしょう。しかも、この熱中症対策については、建設現場だけでなく、仕入れ先でも対策のためのコストがかかっているはずですよね。

つまり、消費者が新築住宅を手にする時点までを考えると、何重にも熱中症対策のコストがかかってしまうことになるので、それが建築費の上昇に現れ、住宅価格のさらなる上昇につながる可能性が考えられるわけです。今後の新築業界では、注文住宅の見積りの中に「暑さ対策費」なんて文字を見かけるようになるかもしれませんね。

工期への影響について

事業者に対する熱中症対策の義務化は、注文住宅を建設する際の工期にも影響を与える可能性があります。熱中症は、温熱環境下で連続的な作業を行う場合に発症リスクが高くなりますよね。そのため、厚生労働省などでは、熱中症を発生させる恐れのある作業に従事する場合には、作業時間の短縮や小まめな休憩の確保、安全を見積もった異常時の対応などを推奨しています。

作業時間の短縮や今までよりも頻繁な休憩の確保は、当然作業の遅れにつながってしまいますよね。新築住宅の建築は、日陰の少ない屋外での作業になることが多いため、今回の熱中症対策の義務化の影響を非常に受けやすいと考えられるのです。

特に、新築住宅の建築は、周囲に人が住んでいる建物に囲まれている環境が考えられ、「熱中症対策のために気温が下がる夜間に作業する」といった対処なども難しいです。したがって、今までは6ヶ月で建てられていたレベルの住宅が、7カ月かかってしまうようになるといった影響も考えられるかもしれませんね。

まとめ

今回は、2025年6月1日にスタートする、熱中症対策の義務化について解説しました。日本の夏は、年々猛暑化が進んでいると言われていて、家の中にいても熱中症を発症してしまい、病院に搬送される…なんてニュースを見かけることが増えています。建設業界は、直射日光の下で長時間の作業に従事することになるため、熱中症の危険性はさらに高くなると言えるでしょう。実際に、労働災害における死亡者数では、約4%を熱中症が占める状況になっていて、職場での熱中症対策の強化は必要不可欠な状況になっているのです。

昨今の夏の暑さを考えた時には、作業従事者の命を守るためにも、熱中症対策の義務化には、皆さんも一定の理解を示すことができるのではないでしょうか?しかし実は、今回の熱中症対策義務化については、新築住宅の価格に影響を与えるとされていて、建築費の上昇による住宅価格の高騰がさらに進むという、非常に厄介な問題をはらんでいることを忘れてはいけません。

昨今の建設業界では、「熱中症対策の義務化」以外にも、2023年10月のアスベスト除去徹底の義務化、2025年4月の4号特例の廃止など、住宅価格に影響を与える法改正が何度も行われています。今後も、環境対策に関わる法律の制定、法改正の可能性が指摘されているなど、住宅の価格が上昇する可能性もあるので、家の購入時期は慎重に見極めなければならないと考えてください。