近年、大阪市内などの都市部では、土地価格の高騰などもあり広い土地を確保することが難しくなっています。そのため、憧れのマイホームの建築を考えた時には、狭い土地を上手に利用して理想の家を建てられるのか…という視点を持っておくことも大切です。

都市部での家の建築は、利便性の高い暮らしが実現できるなど、日常生活の面で考えると非常に魅力的と考えられます。しかし、庭付き一戸建てのように、余裕のある住宅を建てることは非常に難しく、間取りなどを工夫しなければ満足のいく生活スペースが確保できず、将来的に家に対して不満を感じてしまう結果になるかもしれないのです。

そこでこの記事では、狭小住宅を建てる際の注意点として、狭い土地に家を建てる場合のメリット・デメリットや、注意しなければならないポイントなどについて解説します。

狭小地や狭小住宅の定義とは?

近年では、都市部で家の建築を考えた時には、「狭小地」や「狭小住宅」という言葉を耳にする機会が増えています。中には、これらの言葉を聞いて「狭小地(狭小住宅)ってなんだ?」とこの言葉の定義が気になってしまうという方も多いかもしれません。

なお、狭小地や狭小住宅に関しては、建築基準法などにより、その定義が明確に定められているわけではありません。これらの言葉の意味は、文字通り「狭くて小さい土地」やそこに建てられた住宅のことを指しています。ちなみに、インターネット上にある住宅関連の情報を発信しているサイトなどでは、敷地面積が概ね15~20坪(約50㎡前後)以下の場合、狭小地と言われ、そこに建てられた家が狭小住宅とされているのです。

狭小地は、一般的に土地価格が高くなりやすい都市部や便利の良い駅の周りに多い傾向にあります。昨今では、「東京一極集中」などという言葉が作られるなど、利便性を求めて都市部に人が集まるようになっていることから、狭い土地に家を建てるというニーズが高まっています。ただ、狭小地は、敷地形状が特殊で、細長かったり旗竿状など、変形地が多いため、住みやすい家を建てるためには狭小地ならではの工夫が必要になります。

狭小地に家を建てるメリット

それではまず、狭小住宅を建てる際のメリットについて解説していきます。狭小住宅は、先ほど紹介したように、15坪程度と狭い土地に建てられる家のことを指しています。この場合、狭い家にしかならないため、生活がしづらいのではないか…と言った不安ばかりが先立ってしまいますが、実は狭小地に家を建てるという行為にもきちんとメリットがあるのです。

そこでここでは、家を建てる選択肢として狭小住宅を選ぶ場合の代表的なメリットについて解説します。

メリット1 生活利便性が高い場所が多い

一つ目のメリットは、狭小地は、都市部の中でも人気の駅の周辺など、利便性の高いエリアに多い傾向にあるという点です。特に、注文住宅用として販売される狭小地は、駅や商業施設が近いという、生活利便性が高いエリアに多く見られます。そのため、家が完成し、そこに住み始めた時には、日常生活上の買い物や通勤の負担が軽減できる可能性が高くなるというメリットが得られます。

都市部は、土地価格などの問題から広い土地を確保することは難しいのですが、狭小地であれば比較的購入しやすいため、土地に求める希望をかなえやすいです。

メリット2 土地の購入に必要な費用を抑えられる

二つ目のメリットは、土地の入手にかかる費用を抑えられるという点です。注文住宅を建てる場合、土地から探すことになるのですが、都市部などになると坪単価が高くなるため、広い土地を確保するのは負担が大きくなります。これが、狭小地として売りに出されている場合、坪単価がある程度高額でも、総額を抑えることができるわけです。

もちろん、地価が低い地域の狭小地になれば、土地にかかる費用をさらに抑えることができるため、予算に限りがある場合でも、建物部分にコストをかけることができ、満足のいく一戸建てを建てることができるでしょう。狭小地は、土地の入手が予算を圧迫してしまい、希望通りの家が建てられなくなる…という事態を避けたい人にとっては、ありがたい選択肢になるでしょう。

メリット3 家のランニングコストが抑えられる

狭小住宅を選択した場合、将来的にかかる家の維持・管理コストを抑えられるという点もメリットと言えます。

家を所有する場合、固定資産税や都市計画税を支払わなければならないのですが、税額は土地や建物の評価額に基づいて決定されることになっています。土地が狭い場合、当然、土地の評価額が押さえられますし、建物部分に関しても延べ床面積がむやみに増えないため、税額が押さえられるわけです。

また、狭小住宅は、限られた床面積でコンパクトな住まいを設計することになるため、日々の生活にかかる光熱費などを抑えることができるうえ、将来的に必要になる家のメンテナンスのコストも抑えられます。どのような住宅でも、外壁の再塗装や屋根の葺き替えと言ったメンテナンスが必要になるのですが、施工対象となる部分の面積が狭くなるので、メンテナンス費用も安くなる可能性があるのです。

マイホームを購入する場合、維持・管理のために継続的なコストがかかるのですが、狭小住宅の場合は、そこにかかるコストが抑えられ、生活を充実させるためにお金を使えるようになります。

メリット4 個性的な住宅になりやすい

これは、良い面でもあり、悪い面でもあるのですが、狭小住宅は、十分な敷地を確保した住宅と比較すると、個性的な住宅になりやすい面もメリットと指摘される場合があります。これは、狭小地に建てる住宅の場合、そこに住む人が快適に過ごせるようにするためには、さまざまな工夫を凝らさなければならないため、結果として個性的な住宅になるためです。

家を建てる際、十分な面積を確保できた時には、多くの人が住みやすいと感じる一般的な間取りが当てはめられる場合が多いです。つまり、完成する住宅は、汎用的なデザインになってしまうケースがほとんどなのです。

一方、狭小住宅の場合、細長い土地や旗竿状など、独特な形状をした変形地になっているケースが多いです。そのため、狭い土地を最大限生かすためには、間取りや住宅デザインの面で工夫する必要があり、完成する住宅は個性的な外観になるケースが非常に多いのです。

汎用的なスタイルが当てはめられない分、家の設計に関しては自分たちの希望に沿って自由に検討することができ、創意工夫によってそこに住む人が気に入る家を実現することが可能です。家の設計時点から、細部までこだわりを詰め込むことができるため、家に対する愛着も強くなり、メンテナンスなどにも力が入ることで長持ちさせることができるかもしれません。

狭小地に家を建てるデメリット

狭小地に家を建てると言う選択には、上記のようなメリットがある一方、いくつか注意すべきデメリットも存在します。ここでは、これから都市部に家を建てたいと考えている方に向け、狭小住宅を建てるデメリットをご紹介します。

デメリット1 建築費が高くなる傾向にある

狭小地に家を建てる場合、自由な設計が実現して個性的な住宅になりやすいとご紹介しました。しかし、この部分に関しては、汎用的な間取りなどを採用することが難しく、限られたスペースを最大限活用するための工夫を施しているからです。つまり、狭小住宅を建てる際には、敷地を有効活用するため、特殊な設計や構造が採用されることが少なくないのです。

また、敷地の形状が細長い、旗竿状と言った変形地の場合、一般的な住宅よりも施工の難易度が上がったり、資材の搬入に手間がかかったりするため、その分コストが高くなる傾向にあるのです。また、施工難易度が高くなる、資材の搬入に手間がかかるといった条件の場合、一般的な住宅を建てるのと比較すると、工期が長くなる傾向にあるため、人件費なども余計にかかるケースも多いようです。

狭小地に家を建てる際には、採光性や通風に問題が生じるケースもあり、その部分の解消にコストがかかるなど、建築費が増加する可能性がある点は注意しましょう。土地が狭い分、土地入手にかかるコストは削減できますが、建物部分に費用がかかりやすいので、設計段階でコストの増加要因をきちんと把握したうえ、無駄な費用が発生するのを抑える工夫が必要です。

デメリット2 間取りやデザインに制限が生じることがある

狭小住宅は、建築時の工夫により自由度の高い個性的な家が実現します。しかし、「土地が狭い」という問題は変えのようのない事実であり、間取りや建物のデザインについては、どうしても実現できないこともあるのです。

例えば、前面道路の幅が狭い場合や変形地の場合、建物の配置や外観デザインの自由度がかなり影響を受けてしまいます。また、旗竿地などの接道部分が細長い土地形状の場合、玄関の位置やアプローチの設計にどうしても制約が生じてしまうと考えなければいけません。

狭小地に建てる家は、敷地面積に限界が存在するため、間取りやデザインによっては物理的に実現不可能なケースがあるため、家に対して「絶対に〇〇は譲れない!」など、こだわりがある人の場合、土地を購入する前に、自分の希望を実現可能なのかを確認しておきましょう。

デメリット3 プライバシーの確保が難しいケースがある

先程紹介したように、注文住宅用の狭小地は、利便性が高い都市部などで見かけるケースが多いです。これは、地価が高いため、広い土地のままで売りに出しても、買手を見つけることが難しいというのも理由の一つです。

ただ、分筆によって土地が狭小地になった場合、そこに建てられる家は、隣家との距離が非常に近くなってしまいます。中には、お隣さんと数十cmしか離れていない…などといった条件の家も珍しくなく、この場合、お互いのプライバシーの確保が大きな課題となってしまうのです。

例えば、普通に生活しているだけで、お隣に声が聞こえてしまうような環境になると、家の中にいるのに小声で話さなくてはならず、リラックスできなくなってしまいます。また、リビングや寝室などの居住空間が、隣家の窓と向かい合う形になってしまうと、お隣さんとの距離の近さもあり、常に視線を気にしながらの生活になってしまう可能性があります。

狭小地に家を建てる場合、「大きな窓が欲しい!」などと思っても、プライバシー上の問題から設置できないなどの問題が生じやすいので注意しましょう。

デメリット4 法的規制や制限を受けることがある

詳しくは後述しますが、狭小地に家を建てる場合、法的な規制や制限を受ける部分が多いため、さまざまなポイントについて事前に確認しなければならない点が大きなデメリットになるケースがあります。

日本国内に家を建てる場合、建築基準法という法律に従わなければいけません。そして、建築基準法では、建ぺい率や容積率、接道義務や斜線制限など、さまざまなルールが設けられていて、建築可能な範囲にどうしても成約があるため、計画段階でこれらのルールを把握しておかないと、後から大変なことになるのです。

他にも、家を建てようとしている土地が、防火地域や準防火地域に指定されている場合、使用できる建材や構造に制限が課されますし、自治体ごとに建物の外観や高さ、用途などに追加の制限を設けている場合などもあります。

もともと、狭小地に家を建てる場合、面積的な限界が既にあるため、それに加えて法的な制限などが関係してくると、理想とする家が建てられなくなる可能性もあります。したがって、土地購入後に、法対応のために追加コストが必要になるといったことを防ぐためにも、規制や制限については事前に確認し、本当にその土地で良いのかを慎重に判断する必要があると考えてください。

デメリット5 収納や駐車スペースの確保が難しい

狭小住宅は、単純に面積が少なくなるため、どうしてもスペース的な問題が生じやすいです。

例えば、大型家具を置きたくても置けない、収納のためのスペースが足りないなどの問題が生じることは非常に多いです。この辺りは、デッドスペースを有効活用することで、収納のためのスペースを確保するといった工夫が採用されることが多いです。ただ、一般的な住宅には必要のない工作のため、その部分に余計なコストがかかります。

他にも、駐車スペースを確保することが難しい点も、狭小住宅のデメリットでしょう。1階部分にビルトインガレージを用意するという方法で、駐車スペースを確保することはできるのですが、そうすると限られた生活スペースがさらに狭くなってしまいます。また、細長い土地や旗竿地など、変形地の場合は土地の形状的にどうしても駐車スペースを作れないこともあるので、車を所有している方は注意しましょう。

※狭小住宅は、都市部の交通利便性が高い場所に建てられるケースが多いので、車を所有していなくても特に不便には感じないとなるケースも多いです。

狭小住宅を建てる際に気をつけたい建築ルール

上でも触れたように、狭小地に家を建てる場合、法的規制や制限を受けるケースが多いです。そこでここでは、狭小住宅特有の注意すべき建築ルールをご紹介します。

建ぺい率・容積率の制限

建ぺい率や容積率に関する制限については、都市の景観や防災を目的として定められているため、狭小住宅だけが制限を受けるわけではありません。しかし、もともと土地の面積が狭い狭小地の場合、この制限による影響がどうしても大きくなってしまうのです。

例えば、建ぺい率が60%の土地の場合、50㎡の敷地があったとしても、建築面積としては30㎡しか確保できません。容積率については、200%の場合、延べ床面積100㎡までなら認められます。しかし、接道の関係などでセットバックが必要になるといった場合、実際に使える床面積はさらに減ってしまうケースもあるのです。

建ぺい率や容積率の制限については、一般住宅の場合でも受けてしまいますが、狭小地の方がより大きな影響が出る可能性があるので、購入を検討している土地について、法的な規制を受けた場合でも、希望する間取りなどが実現可能か、事前に確認しておく必要があると言えます。

関連:建ぺい率と容積率とは?注文住宅を購入前に知っておきたい計算方法などを紹介

斜線制限や高さ制限

建築基準法では、斜線制限というルールが設けられています。これは、以下のような理由からです。

市街地における採光、通風等を確保するため、道路境界線や隣地境界線からの距離や真北方向への距離に応じて高さを制限している(いわゆる「斜線制限」)。【昭和45年創設】

引用:国土交通省資料より

斜線制限については、特に道路斜線・隣地斜線・北側斜線の3つが大きな影響を与えるのですが、狭小住宅の場合、この制限を受ける為に、建物上部を斜めにカットするような形状にしなければならないケースが考えられます。狭小地に家を建てる場合、居住スペースを確保するために3階建て住宅を計画する場合がほとんどですが、斜線制限のせいで、最上階の一部が削られてしまい、希望する間取りが実現できないことがあるのです。

斜線制限の詳細については、以下の資料のP.57~P.60を確認してみましょう。

参考資料:国土交通省資料より

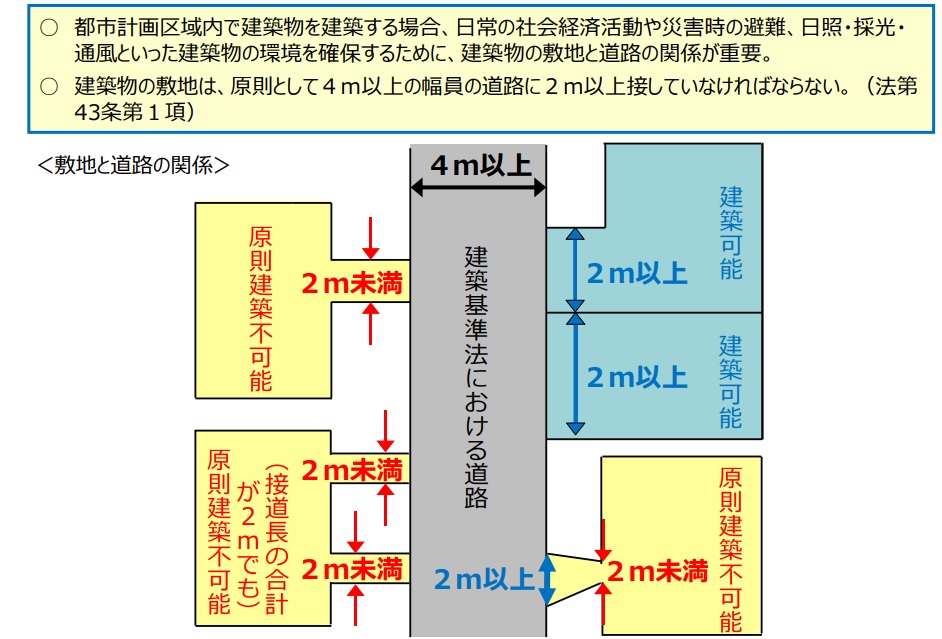

接道義務

建築基準法では、「建築物の敷地は、原則として4m以上の幅員の道路に2m以上接していなければならない。」と定めています。実は、狭小住宅の場合、この接道義務が大きな悩みの種となってしまう場合があるのです。

多くの狭小地は、細い道路にしか面していないことが多いため、接道義務を満たすための工夫が必要になるのです。前面道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心から2mまでの位置まで後退するというセットバックと呼ばれる対処を実施します。セットバックを行うと、敷地の一部が道路として扱われることになるため、建築面積がその分減少してしまうことになるのです。

狭小住宅は、もともと狭い土地に家を建てる計画を立てているのに、接道義務を満たすためにさらに建築可能な面積が少なくなると、希望していた間取りが実現できなくなる可能性があります。

敷地と道路の関係性については、以下のイラストを参照しておきましょう。

引用:国土交通省資料より

引用:国土交通省資料より

採光と通風の確保

建築基準法では、採光や換気に関するルールも設けられています。換気に関しては、24時間換気システムの設置が義務化されているのですが、これは設備の導入に関わる問題なので、狭小住宅でも特にネックになるわけではありません。

しかし、採光に関しては、周辺建物の状況などによって大きな悩みの種となる場合があります。建築基準法では、居室は、床面積の1/7以上の窓を設置するようにとルールを作っています。しかし、狭小住宅の場合、窓を設けても隣家が近すぎて日光が入らない、隣家の窓に面してしまうため、プライバシー上の問題が生じるといった点が懸念になることがあるのです。

したがってこれらの問題を解消するため、吹き抜けを設けて天窓を設置する、ハイサイドライト(高窓)を活用するなどの工夫が必要になり、建築コストがかかってしまう場合があります。

狭小住宅を建てる際に考えたい工夫について

それでは最後に、狭小住宅を建てる時に考えてみたい工夫について解説します。狭小住宅は、文字通り狭い土地に建てる家のことを指しています。そのため、そこで生活することを考えると、スペース的な問題が立ちはだかってくることが多々あると考えられるのです。

そこで、狭小住宅を建て、そこで可能な限り快適に過ごせるようにするための工夫をいくつかご紹介します。

デッドスペースを有効活用して収納スペースなどを確保する

狭小住宅で快適に暮らしたいと考えた時には、デッドスペースを有効活用するということが大切です。例えば、階段の下やトイレや玄関の天井、階段の段差などは、ちょっとした工夫で収納スペースとして活用することができるのです。

先程紹介したように、狭小住宅は、居住スペースの確保を考えた時には、どうしても収納スペースが足りなくなってしまいがちです。無理に収納スペースを確保してしまうと、生活空間に圧迫感が出てしまう可能性があるので、なるべくデッドスペースがなくなるような工夫を検討すると良いでしょう。

デッドスペースを活用した収納が増えると、その分、家族の生活空間も増えると考えられるので一石二鳥です。

部屋がなるべく広く見えるように工夫する

狭小住宅は、土地面積の関係上、各部屋がどうしても狭くなってしまいがちです。ただ、ちょっとした工夫で部屋を広く見せることができるので、取り入れてみると良いでしょう。

例えば、スキップフロアや吹き抜けの採用、壁・扉部分のガラス化と言った対策は、圧迫感が取り除かれるため、居住スペースが広く感じられるようになります。

採光面の確保

狭小住宅は、隣家との距離が非常に近くなることで、昼間でも日光が取り込みにくく、暗い環境になりやすいという問題が生じることがあります。大きな窓を設置したくても、プライバシーの関係上、なかなか思うように窓の場所が決まらないことも多いですし、採光に悩む人は少なくありません。

この場合、採光方法などを工夫することで、明るい環境が実現するかもしれません。例えば、天窓や中庭を作ったりすれば、部屋のすみずみまで太陽光が行き届くことになるため、住宅密集地の狭小住宅でも、明るく広々とした空間を作り出すことが可能です。

造作家具の活用

狭小住宅の場合、大型家具がフィットしない、搬入出来ないなどの問題が発生する場合があります。このような時におすすめの方法が、造作家具の利用です。

家の建築に合わせて、棚や机として使えるような位置に板を設置してもらうなど、大型家具などが搬入出来ない時には非常に有効です。造作家具の場合、置きたい物や用途に合わせて、サイズなども調整したうえで作ってもらうことができるので、居住スペースを圧迫することもないでしょう。

まとめ

今回は、昨今の新築業界で増えている狭小住宅について解説しました。

記事内でご紹介したように、狭小住宅は、文字通り狭い土地に建てられた家のことを指しています。こう聞くと、「広い土地を確保すれば良いのでは?」と考えてしまう人もいますが、大阪市内などの都市部は、年々土地価格が上昇していることもあり、広い土地の確保は費用的な負担が大きすぎるのです。

ちなみに、狭小住宅という言葉は、なんとなくネガティブな印象を受けてしまう…という方が多いのですが、家に求める条件によっては、狭小住宅の方が望ましいと関上げられる場合もあります。ちょっとした工夫を施すことで、家族が過ごしやすい環境を作ることはさほど難しいことではないため、家に求める条件を今一度考えてみて「土地の取得にどれぐらいコストをかけるべきか?」検討してみるのも良いのではないでしょうか。