注文住宅の建築を検討し、業者との打ち合わせを行っていると「延べ床面積」といった言葉が登場することが多くなるのですが、初めて家を建てる方の中には「延べ床面積は具体的にどこの面積を指しているの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?

延べ床面積を簡単に表現すると、住宅の各階の床面積を全て合計した時の面積のことを指しています。延べ床面積が広ければ余裕のある居住空間になるのは間違いないのですが、建築費用や税金のことを考えた時には延べ床面積が狭い方が有利に働きます。延べ床面積は広ければ広いほど、建築面積や税金が高くなるため、面積を増やすことなく、広々と感じられる住まいを実現するためには、さまざまな工夫が必要になるのです。

そこでこの記事では、延べ床面積の定義や似たような言葉との意味の違い、延べ床面積に含まれる部分と含まれない部分について詳しく解説します。

延べ床面積とは?建築面積や敷地面積との違い

それではまず、延べ床面積が具体的にどこの部分の面積を指しているのかについて解説します。

冒頭でご紹介したように、延べ床面積を簡単に言うと「住宅の全ての階の床面積を合計した面積」のことを指しています。平屋建てなら1階部分の面積、2階建てなら1階と2階の床面積の合計、3階建てなら1階、2階、3階の床面積を全て合計したものが床面積となるのです。

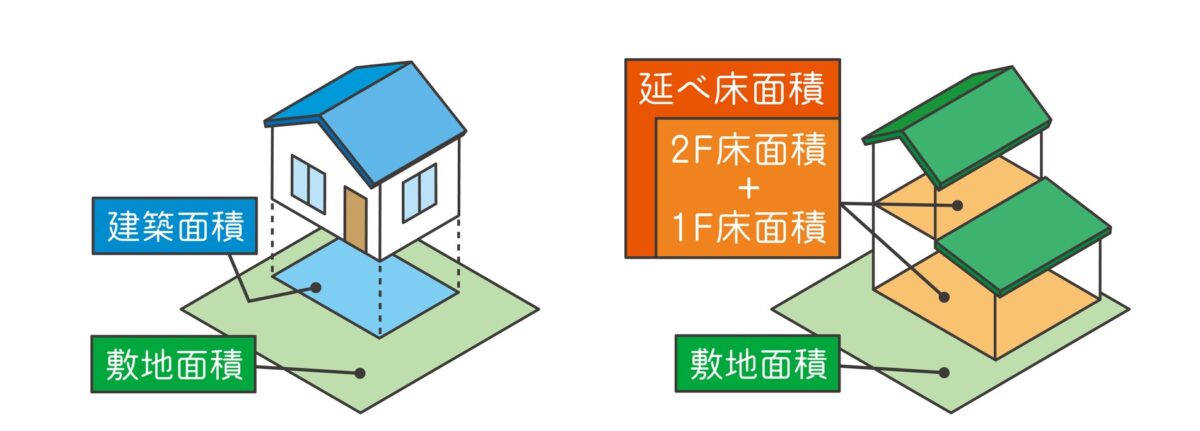

例えば、1階部分の床面積が55㎡、2階部分が50㎡の2階建て住宅の場合、延べ床面積は「55+50=105㎡」という計算で算出されます。ちなみに、家づくりの際には、延べ床面積以外にも、敷地面積や建築面積など、面積を表す似たような言葉が出てきて混乱してしまうことがあると思います。これについては、イラストで確認すると非常に分かりやすいので、以下のイラストを見てそれぞれが何を指しているのか理解しましょう。

家づくりの際には、上のイラストにあるように、面積を表す言葉がたくさん出てきます。それぞれが何を意味するのかを、以下で整理しておくのでぜひ参考にしてみてください。

- 延べ床面積:各階の床面積を合計した面積(延べ面積や建物面積などとも呼ばれます)

- 建築面積:建物を真上から見た時の面積(建坪と同じ意味です)

- 敷地面積:建物を建てる土地を真上から見た時の面積(土地面積とも言います)

上記以外にも、施工面積という言葉が出てくることがありますが、これは建設会社などが実際に施工した部分の面積のことを指しています。

広い家が欲しいなら延べ床面積を増やせば良いのか?

延べ床面積や建築面積、敷地面積の意味が分かると、狭い土地でも3階建て住宅を建てれば広い居住スペースを確保できそうと考える方が多いと思います。

しかし「広い家が欲しいなら延べ床面積を大きくすれば良い!」というほど単純な話ではないという点に注意しなければいけません。なぜなら、家の面積については、法律で制限が掛けられているのです。ここでは、延べ床面積周りの注意点について簡単にご紹介します。

注意点① 家の面積は法律によって制限される

家を建てる際には、そこに住む人の考えで、自由に広くしたり高くしたりできるわけではありません。実は、家を建てる敷地には、「ここで建てられる広さ・高さはここまでですよ」という制限が法律によって定められているのです。

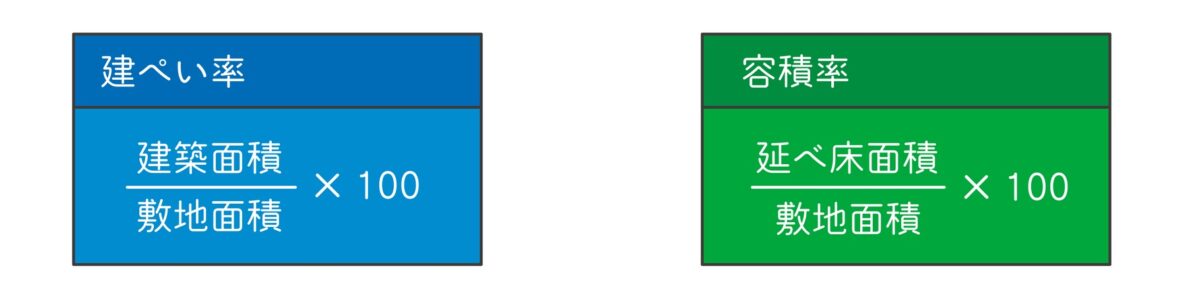

これは、皆さんも一度は耳にしたことがあると思うのですが、「建ぺい率」と「容積率」と呼ばれるものです。建ぺい率と容積率の計算については、下図の通り、敷地面積や延べ床面積、建築面積が関係します。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことで、これによりどれぐらいの大きさの家が建てられるかが決まります。また容積率は、敷地面積に対する延べ床面積の割合で、その土地に何階建ての建物がたてられるのかの目安となります。

建ぺい率と容積率の制限があるため、家の大きさや広さを自由に決めるわけにはいかないという訳です。建ぺい率と容積率の詳細については以前別の記事で解説しているので、以下のページもあわせて確認してみてください。

関連:建ぺい率と容積率とは?注文住宅を購入前に知っておきたい計算方法などを紹介

注意点② 延べ床面積に比例して建築費用が高くなっていく

二つ目の注意点は、建築費用についてです。住宅を建てるための建築費用に関しては、延べ床面積が広くなるのに比例して高くなっていきます。

延べ床面積が広くなれば、使用する建材が多くなりますし、工期が長くなるため、人件費などもかかってしまいます。そのため、広く大きい家を建てる際には、それ相応の建築費用がかかってしまう訳です。限られた予算内で、理想の広さを確保できる家を建てるには、延べ床面積を上手に使う工夫が必要です。

注意点③ 延べ床面積が大きくなると維持費も高くなる

延べ床面積が大きいということは、それだけ居住スペースが広くなるという意味です。生活することだけを考えると、非常にありがたいと感じるかもしれませんが、照明やエアコンなどにかかる光熱費が高くなります。さらに延べ床面積で固定資産税が変わり、何も考えずに大きな家を建てると固定資産税の税額が高くなります。

つまり、延べ床面積が大きい広い家を実現した場合、家の維持費が高くなってしまう訳です。そのため、むやみに延べ床面積を広げるのではなく、設計の工夫により広く感じられる住まいを実現するのがおすすめです。

延べ床面積に含まれる部分と含まれない部分はどこ?

広い家を求めているという方の場合、延べ床面積を大きくしたいと考えるはずです。しかし、上で解説したように、延べ床面積を大きくすると、家を建てるための初期費用はもちろん、家を維持していくためのランニングコストも高くなってしまう…という問題が生じるのです。

コストの問題は、非常に頭が痛い問題となります。ただ、家を構成する部分に関しては、延べ床面積に含まれる部分と含まれない部分があり、延べ床面積に含まれない部分を上手に利用することで、理想の広い家を実現できる可能性があるのです。

そこでここでは、どのような部分が延べ床面積に含まれ、また延べ床面積の計算から除外されるのはどういった場所なのかを解説します。

延べ床面積に含まれる部分

延べ床面積に含まれるのは以下のような部分です。

- 居室

居室とは、建築基準法で定められた、居住・作業・娯楽など「継続的に使用する目的の室」を指しています。住宅で言えば、リビングや寝室、キッチンなどが該当し、これらは延べ床面積に含まれます。なお、書斎などのワークスペースに関しても延べ床面積に算入されます。 - 廊下

各居室や水回りを繋ぐための廊下は延べ床面積に含まれます。 - 階段

階段は延べ床面積として算入されます。 - 浴室、トイレ、洗面所などの水回り

水回りは延べ床面積に含まれます。ゆとりを持ったお風呂を実現したい…など、水回りを広めに設計したいと考える人は多いのですが、その分延べ床面積が広くなるので注意しましょう。 - キッチン

キッチンは基本的に居室と扱われるため、延べ床面積に含まれます。住宅のキッチンは、LDK(リビング・ダイニング・キッチン)などと一体化しているケースが多いのですが、この場合は全体が居室と扱われ、延べ床面積に算入されます。調理専用の狭いキッチンは、非居室と扱われる場合もあるのですが、基本は算入されると思っておいた方が良いです。 - クローゼット、押し入れ

クローゼットなどの収納スペースに関しては延べ床面積に含まれます。居室ではないから含まれないというわけではありません。 - 納戸

納戸は、建築基準法上の採光条件などを満たせない部屋のことを指しています。居室と表示できないスペースなので、納戸やサービスルームなどと表記されます。ただ、納戸は、収納スペースとして扱われる(使い方は自由です)場所で、居住のためのスペースであることは間違いないことから延べ床面積に含まれます。

上記のような部分が延べ床面積に含まれます。

延べ床面積に含まれない部分

一方、住宅の中には延べ床面積に含まれない部分もあります。実は、以下で紹介するような部分を上手に活用することができれば、延べ床面積を増やすことなく広々とした生活が実現できるかもしれないのです。

- バルコニーやベランダ

バルコニーやベランダは、延べ床面積に含まれません。ただ、外壁から2mを超えて突き出している場合、超えている部分は延べ床面積に算入されることになります。したがって、奥行きのあるバルコニーを設計する際は注意が必要です。 - テラス

テラスは、主に戸建て住宅の1階に、地面より一段高くなった建物の外部に設けられたスペースのことを指しています。リビングから繋がる形で、ウッドデッキを設置するという場合、そのデッキ部分がテラスです。そして、このテラスに関しては壁で囲われていないという条件が付きますが、基本的に延べ床面積には含まれません。ちなみに、玄関ポーチに関しても、壁に囲われていない場合は延べ床面積に算入されないです。 - 屋上、ルーフテラス

近年では、屋根上を屋上として利用する住宅が増えているのですが、これは屋上スペースが延べ床面積に算入されないことも一つの要因でしょう。また、バルコニーの中でも、下階の屋根上を利用するルーフバルコニーは、外壁から突き出る部分がないため、全面が延べ床面積に含まれません。 - 軒下

最近は、軒の出のない洋風建築が増えていますが、軒下のスペースは延べ床面積に含まれません。ちなみに、軒下とは、外壁から突き出た屋根の下のスペースのことです。 - 屋外階段

屋外階段は、一定の条件を満たしている場合、延べ床面積に含まれません。その条件とは「屋外階段の長さの1/2以上が外部に開放されている」「階段の天井から手すりや壁までの高さが1.1m以上、かつ、階段の外部に開放されている部分が、天井の高さの1/2以上」の二つです。 - 出窓

出窓も一定の条件を満たしていれば、延べ床面積に含まれません。その条件は、「床面から出窓の下までの高さが30cm以上確保できている」「外壁面から出た水平距離が50cm未満」「見付面積の1/2以上が窓」の3つです。ちなみに、見付面積は建築分野で使われる用語で、「風を受ける建物の垂直な面積」を指します。 - ロフト

ロフトは小屋裏収納などとも呼ばれていて、部屋の上部に設置されるスペースです。賃貸住宅などで居住スペースを確保するために採用されるケースがあります。このロフトは、いくつかの条件を満たせば、延べ床面積に算入されません。その条件は「天井高が1.4m以下」「設置する階の床面積の1/2以下の面積」「はしごが固定されていない(※自治体によって異なる)」の3つです。 - スキップフロア

スキップフロアは、居住空間の途中に中二階を設ける間取り手法のことです。ロフトとよく似ていますが、昇降設備や空間の種類(居住空間か収納スペースか)、天井高に法令上の制限があるか(ロフトは1.4m以下など)によって分けられます。そしてスキップフロアも、いくつかの条件を満たせば延べ床面積から除外されます。ただ、スキップフロアが延べ床面積から外れるかどうかは、自治体ごとに変わるため、地域の建築基準に詳しい住宅メーカーに確認してください。 - ビルトインガレージ

ビルトインガレージは、建物の1階部分に駐車スペースを設けるガレージのことです。狭小住宅が増えている都市部では、駐車場を確保するための方法としてよく採用されます。そしてこのビルトインガレージは、延べ床面積の1/5以内であれば、緩和制度により延べ床面積に含まれないことになっています。なお、1/5を超える部分については算入されるので注意しましょう。

住宅の中でも、上記のような部分は延べ床面積に含まれません。そのため、家の設計段階でこれらを上手に活用することができれば、延べ床面積を増やすことなく余裕のある居住空間を確保することができるようになります。

延べ床面積を増やさずに広く見える家を実現するための工夫について

それでは最後に、これから家の建築を考えているという方に向け、延べ床面積を増やすことなく、広々とした住まいを実現するための工夫をいくつかご紹介します。

前項でご紹介したように、住宅には延べ床面積の計算に含まれない特別なスペースというものが存在しています。そのため、広々とした住空間を実現したいと考えた時には、このスペースを上手に活用することが大切になるのです。

ここでは、延べ床面積に影響を与えることなく、広々スペースを確保するための工夫をご紹介します。

吹き抜けを採用する

吹き抜けは、居住のためのスペースが増えるという対策ではないのですが、部屋が広く感じられるという効果が得られるため「延べ床面積を増やさずに広く見せたい!」とお考えの方にはおすすめです。吹き抜け部分は、床が存在しないため、延べ床面積にはカウントされません。

吹き抜けは、天井が高くなることで、部屋が広く感じられ、開放的な空間となります。リビング階段を採用して吹く抜けにすれば、1階と2階をゆるやかにつなぐことができ、家族のコミュニケーションもとりやすくなるでしょう。ただ、空調効率の面などに難点があるため、導入する場合はしっかりとその辺りの対策も検討してもらいましょう。

ロフトを設けることで居住空間を拡大

先程紹介したように、ロフトは、一定の条件を満たしている場合、延べ床面積に含まれなくなります。したがって、このロフトを上手に活用することができれば、延べ床面積以上の広々とした居住空間を実現できるわけです。

ロフトが延べ床面積に算入されなくするには、以下の条件を満たす必要があります。

- 天井高が1.4m以下である

- 設置する階の床面積の1/2以下の面積である

- はしごが固定されていない(自治体によって異なる)

天井高が1.4m以下となると、大人が立って移動できない高さとなります。しかし、小さなお子様は余裕で遊べるスペースになりますし、パソコン仕事など座って作業する場合は特に問題にならないので、子供の遊び場やワークスペースなどとして利用すれば、他の居室を別の用途で使用できるようになります。

さらに、季節物を収納するためのスペースとして利用すれば、クローゼットの数を減らすことができ、居住スペースを確保しやすくなります。

スキップフロアを採用する

スキップフロアは、上の画像のように、階段の途中に中二階を設ける間取り手法です。

このスキップフロアについても、一定の条件を満たすことで延べ床面積に含まれなくなるため、上手に活用することで居住スペースを広くすることができます。ただ、スキップフロアの条件について、高さや広さに関する制限は各自治体によって異なるため、取り入れたいと考えている人は、家を建てる地域の建築基準に詳しい建築会社に相談しなければいけません。

屋上やルーフバルコニーを活用する

延べ床面積は、原則として壁に囲まれていない状態や、屋根がなくオープンな状態は算入されないというルールになっているため、屋上やルーフバルコニーの導入が余裕を持った居住空間の確保に役立つのです。

屋上やルーフバルコニーは、屋外となる部分なので、通常の居室と同じような使い方をするのは難しいです。しかし、2階部分にリビングが設けられている住宅の場合、リビングの先にルーフバルコニーが繋がっていれば、それだけで視覚的な広さを感じられるようになります。

また、大きな荷物を保管するための場所として活用することができれば、その分、収納のためのスペースを削減して居住スペースとして利用することができるようになります。したがって、延べ床面積を増やすことなく、居住スペースを確保するための方法としては非常に有効と言えます。

ただ、屋上やルーフバルコニーは、雨水が溜まりやすくなることで雨漏りリスクが高くなるなど、いくつかデメリットと考えられるポイントもあるので、その辺りは注意しましょう。

まとめ

今回は、家を建てる時に必ず出てくる言葉である「延べ床面積」について、これが何を意味しているのか、建築面積などと何が違うのかについて解説しました。

記事内でご紹介したように、延べ床面積とは、住宅の全ての階の床面積を合計した面積のことを指していて、分かりやすく言うと居住のために確保できる広さのことを指しています。当然、延べ床面積が大きい住宅は、それだけ広いスペースを確保することができているわけなので、余裕を持った生活を実現することができるでしょう。

しかし、延べ床面積が大きくなれば、それだけ建築にかかるコストが高くなってしまいます。さらに、固定資産税額は延べ床面積で変わるため、何も考えずに延べ床面積を増やすと、家の維持費用が高くなってしまうという問題に発展するのです。

記事内では、延べ床面積を増やさず、広々とした住空間を確保するための工夫についてもご紹介しているので、これから新築住宅の建築を検討しているという方がいれば、ぜひ参考にしてみてください。