近年、注文住宅業界でトレンドになっているワードとして「レジリエンス」や「レジリエンス住宅」、「レジリエンス設計」という言葉があります。まだ聞き馴染みがない…と感じた方も多いかもしれませんが、これは災害発生時に家族を守り、いち早く回復できる自立型の住まいを作ることを指していて、簡単に言うと「災害に対する耐性と回復力を兼ね備えた住まい」がレジリエンス住宅と理解していただければ良いかと思います。

日本は、地震や台風、豪雨による水害など、さまざまな自然災害が発生する国として有名で、家族の安全な暮らしを維持するためには、家づくりの段階からさまざまな面に注意しなければいけません。特に、災害発生時のことを考えると、単に構造が強固なだけでは不十分で、災害後に家族の暮らしを維持できる機能や性能まで備えていることが求められるようになっているのです。

そこでこの記事では、新築業界でよく耳にするようになった「レジリエンス」という言葉について、その意味や住宅においてはどのような機能のことを指しているのか、またこれを実現することで得られるメリット・デメリットについて解説します。これから注文住宅の建築を検討している方は、ぜひ押さえておきたいポイントになるはずです。

レジリエンスとは?その意味を簡単にご紹介

レジリエンス住宅やレジリエンス設計の説明をする前に「そもそもレジリエンスの意味が分からない」という方に向け、この言葉の意味を簡単にご紹介しておきます。

「レジリエンス(Resilience)」とは、もともと物理学で使われていた言葉で、「回復力」や「弾力性」、「復元力」と言った意味で訳されます。心理学などでは、精神的回復力として使われていて、困難やストレスに直面した際、それを乗り越えて回復する力を意味しているとされています。最近では、建築業界をはじめとして、ビジネスの分野やIT分野などでも広く使われるようになっているため、耳にしたことがあるという方も多いかもしれませんね。

ビジネスの分野では、予期せぬ出来事への対応力や、困難やストレスに強い組織を作る力と言った意味で利用されるのですが、建築業界での意味について、外部からの力や衝撃を受けた時でも、元の状態に戻ることを意味していると考えれば良いでしょう。住宅においては、冒頭でご紹介したように、「災害に対する耐性と回復力を兼ね備えている」といった感じに訳されます。

レジリエンス住宅の意味について

建築におけるレジリエンスの意味についてもう少し詳しく解説します。上述しているように、レジリエンスは「回復力」や「弾力性」、「復元力」といった意味を持ちます。

建築におけるレジリエンスについては、災害などによる衝撃や急激な環境変化に対し、住宅が本来持つ機能性を維持する、また素早く回復するという能力を指しています。従来の住宅における災害対策は、「地震に耐える耐震性」など、災害に耐えるという目線で考えられていました。しかし、レジリエンス住宅は、単に災害に耐えるだけでなく。災害後に優れた復旧力を発揮し、そこでの生活の立て直しが速やかにできるように設計された住宅のことを指しているのです。

もう少し具体的に言うと、地震や台風などの大規模災害が発生した際も、その災害に対して高い耐性を持つことは当然として、万一、災害による被害を受けたとしても、そこで住み続けられる、かつ早期に復旧できる性能を備えた住宅が「レジリエンス住宅」です。例えば、太陽光発電や蓄電設備が搭載されていて、災害により停電などのライフラインの停止があった際も、自宅で発電することで自立した生活を維持することができる設備が整えられているなどが特徴の一つです。

レジリエンス住宅の特徴

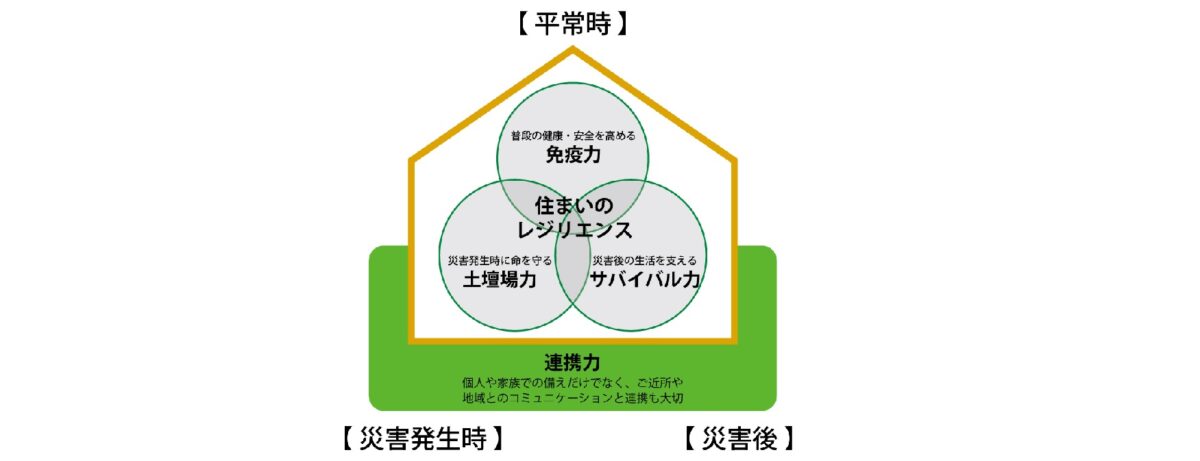

それでは、新築業界でもトレンドワードとなっている「レジリエンス住宅」について、その特徴をご紹介します。レジリエンス住宅については、一般社団法人日本サステナブル建築協会発行の「CASBEE® レジリエンス住宅チェックリスト」が公表されていて、その中で3つの観点から「住まいのレジリエンス度」を確認するとされています。具体的には、以下の3つのポイントになります。

引用:一般社団法人日本サステナブル建築協会発行「CASBEE® レジリエンス住宅チェックリスト」

引用:一般社団法人日本サステナブル建築協会発行「CASBEE® レジリエンス住宅チェックリスト」

上図の通り、住宅におけるレジリエンスは、平常時の「免疫力」、災害発生時の「土壇場力」、災害後の「サバイバル力」の3つの観点から確認されます。ここでは、レジリエンス住宅が備えている3つの特徴について、分かりやすくご紹介します。

平常時の「免疫力」について

平常時のレジリエンス力については、快適な生活が送れるような「住みやすさ」を高め、さらに家や住人が傷む予防をする性能を備えていることです。具体的には、以下の通りです。

- 断熱性能を上げて、熱中症やヒートショックのリスクを軽減する

- 段差をなくしてバリアフリーにする、階段などに手すりを設置するなど安全対策が施されている

- 適切な場所(廊下や階段など)に照明をつけ夜間の転倒リスクを低くする

- 侵入犯罪の被害を防ぐため適切な防犯対策が施されている

- 創エネや蓄電が可能である

- 維持管理がしやすい設計がなされている

上記のように、平常時にそこに住む人の安全を守るための性能を備えていることが大切です。また、災害時に即時に対応できるような備えも平常時だからこそ重要になります。そのため、防犯グッズの準備や家の定期的なメンテナンスも欠かさないようにしなければいけません。

災害発生時の「土壇場力」について

レジエンス住宅は、地震や台風、豪雨による水害や火災など、さまざまな災害に対する備えが求められます。災害発生時に大切になるのは、やはり住宅そのものの強さで、耐震性能や耐火性が高ければ、家の損傷は少なくできるのです。例えば、以下のような事が求められます。

- ハザードマップなどで災害のリスクを把握し、対策をしている

- 新耐震基準を上回る耐震性を備えたうえで、さらに家具や家電の転倒防止措置が施されている

- ガスメーターや分電盤を地震時自動停止機能付きのものにする(火災防止のため)

- 窓の破損防止用に雨戸やシャッターを備えている

- 強風に備えて防災瓦の導入や定期的な点検を行っている

- いざという時にどのルートで避難すればいいか把握している

住宅の立地などによって、災害発生時の被害規模は大きく変わります。例えば、住宅密集地などは火災が延焼しやすい、軟弱地盤の場合は地震による液状化の可能性が高いなど、住宅ごとに抱えているリスクが異なるのです。したがって、レジエンス住宅は、住宅の特性をきちんと把握し、適切な処置をとっているということが重要なポイントになります。

災害後の「サバイバル力」について

災害発生後に一番のネックになるのは、ライフライン(水道・電気・ガス・食糧)の不足で、レジリエンス住宅の最たる特長はこの部分とも言えるのです。サバイバル力とは、創出エネルギーと平常時に戻るまでの生活を維持できるような機能性や設備が求められます。例えば、以下のような設備、機能です。

- 停電時でも使用可能な電源が備えられている(太陽光発電+蓄電池、エネファームなど)

- 断水時でも生活用水が確保できる設備が整えられている(エコキュートの貯湯タンク、貯水槽や井戸など)

- 高齢者や幼児連れでも避難しやすい設計がなされている

- 防災グッズや食料の備蓄など、最低限の生活を確保するための備蓄品や収納スペースがある

上記のほか、火災保険や地震保険に加入しておくことも「サバイバル力」の一つと言えます。直接的に家づくりと繋がるわけではないのですが、家が大きなダメージを受けた際、それを修理するための費用があるのとないのでは、その後の回復に大きな違いが生じるからです。

レジリエンス住宅のメリット・デメリット

それでは最後に、レジリエンス住宅のメリットとデメリットについて解説していきます。

レジリエンス住宅のメリット

それではまず、メリット面からご紹介します。レジリエンス住宅は、上で紹介したように、災害対策の面だけでなく、さまざまな機能性が備えられているため、そこに住む人にとっても多くのメリットをもたらせてくれます。

ここでは、レジリエンス住宅の主なメリットについて解説します。

メリット1 災害時や災害後も自立した生活を維持できる

レジリエンス住宅の大きな強みは、災害発生時や災害からの復旧時も、自宅で自立した生活を続けられるという点です。通常、大規模災害が発生した際には、電気やガス、水道などのライフラインが停止してしまうため、避難所での生活を強いられてしまう可能性が高くなります。

しかし、レジリエンス住宅は、上で紹介したように、太陽光発電+家庭用蓄電池による電力供給のシステムや、エコキュートなどの貯湯タンクを利用した生活用水の確保など、最低限の生活水準を維持するための機能が備えられているため、在宅避難も可能になるのです。

高齢者や小さなお子様は、日常とはかけ離れた避難所での生活が大きなストレスとなり、深刻な問題に発展するリスクが高くなります。レジエンス住宅の場合、災害後も自宅での生活を維持しながら、復旧活動をすることができるようになるため、家族の心身への負担を大きく軽減することが期待できるのです。

メリット2 経済的な恩恵を受けられる

レジリエンス住宅は、上でも紹介しているように、非常に優れた住宅性能を備えています。そのため、中長期的な視点で考えると、そこに住む人は経済的な恩恵が受けられる可能性が高くなるという点がメリットの一つです。

例えば、レジリエンス住宅は、そこに住む人の健康を維持する目的で、高断熱・高気密設計が採用されます。そのため、一般的な住宅と比較すると、冷暖房効率が高くなることで、日々の生活にかかる光熱費を削減できる可能性があるのです。さらに、レジリエンス住宅は、太陽光発電などの創エネ設備や家庭用蓄電池などの蓄電設備が導入されているため、非常時だけでなく日常においても大きなメリットが享受できます。太陽光発電+蓄電池というシステムを構築すれば、日々の生活に必要な電力の多くを自家発電で賄うことも可能です。つまり、レジリエンス住宅は、電気代を大幅に削減することが期待できるのです。

この他にも、そこに住む人の健康面にも大きな効果をもたらせます。例えば、高気密・高断熱な環境を作れば、ヒートショックなどの健康被害を防止することができ、高齢者の事故防止が期待できます。さらに、段差や階段などを少なくすることで、躓きや転倒などの事故を防止することができるため、医療費の削減も期待できるのです。レジリエンス住宅は、災害の発生がなかったとしても、電気代や医療費を削減できるなど、長期的に見ると経済的なメリットが大きいと言えます。

メリット3 環境に配慮した生活が実現

レジリエンス住宅は、環境に配慮した生活が実現する点も大きなメリットです。

レジリエンス住宅は、太陽光発電などの再エネ設備や家庭用蓄電を備えておくことで、災害時でも自立した生活の維持を目指します。ただ、これらの設備に関しては、災害対策としてだけに役立つのではなく、CO2排出量の削減など、環境配慮の面からも非常に有効な設備になるのです。生活に使用する電力について、再生可能エネルギーの使用量が増えていけば、それだけ発電時のCO2排出量の削減が期待出来ます。

さらに、レジリエンス住宅は、高い断熱性と気密性により、冷暖房効率を向上させることでエネルギー消費量を抑えることまで出来るのです。この点に関しても、間接的ではありますが、環境負荷の低減に役立ちます。このように、レジリエンス住宅は、一般的な住宅と比較すると、環境負荷の低減が期待できるという点も大きな魅力です。

メリット4 長く住み続けられる

レジリエンス住宅は、長く住み続けられるという点も大きな魅力です。一般の住宅と比較すると、高い耐震性や断熱性、長期的なエネルギー自給自足の仕組み、災害後の生活再建を支える機能などが組み合わされていて、さらに長期優良住宅のように、建物の寿命を延ばし、良好な状態を維持するための配慮も行われます。そのため、災害の発生頻度が高い日本に建てる家と考えると、長く良好な状態を維持しやすいと期待できるのです。

また、レジリエンス住宅は、転倒や躓きの防止のため、段差や階段を少なくするといったバリアフリーの対策も各所に施されています。そのため、年齢を重ねて身体的な機能が衰えてきたときも、安心して生活することができると期待できます。

レジリエンス住宅のデメリット

レジリエンス住宅は、上記のようなメリットがある一方、注意しなければならないデメリットも存在するので、以下の点は押さえておきましょう。

デメリット1 建築コストが高い

レジリエンス住宅の最大のデメリットは、建築コストが高くなってしまう点です。レジリエンス住宅は、非常に高い機能性を持った住宅になるのですが、その高性能さを実現するためには、以下のような事が求められます。

- 太陽光発電などの再エネ設備の設置

- 家庭用蓄電池などの蓄電システムの構築

- 耐震性能を高めるための構造強化

- 高性能な断熱材や断熱サッシの導入

- バリアフリー化

家の建築コストは、高性能な設備や仕様が増えるほど上昇します。そして、レジリエンス住宅に求められる性能を実現するには、さまざまな設備の導入や工法の採用などが必要になるので、どうしても建築コストが上昇し、その初期費用の高さが大きなハードルとなってしまうのです。

メリット面でご紹介したように、中長期的に見た場合、ランニングコストを抑えられるという点は大きな魅力になりますが、投資分を回収するためにはかなりの時間がかかることは覚悟しなければいけません。なお、昨今では、省エネ性の高い住宅に対して、補助金や税制優遇などが用意されているので、それらを利用してコスト負担を軽減することも検討しましょう。

デメリット2 間取りなどに制限が生じる可能性がある

レジリエンス住宅は、災害対策などを優先しなければならないため、家の設計などに関して制限が生じてしまう可能性があり、その点がデメリットと言えます。注文住宅を建てる際には、デザインは当然として、間取りや屋根に使用する素材などについても、自分たちの希望通りに進めたいと考えるはずです。しかし、以下のような点から、レジリエンス住宅の場合、制限ができてしまう可能性があるのです。

- 発電量を確保するため、南向きの広い屋根面積が必要になる

- 開放的な間取りや大きな吹き抜け、開口部の配置が制限される(耐震性の観点から)

- 水害対策から床の高さを上げる場合があるのですが、その際はバリアフリーとの両立が難しくなります

- 蓄電池や貯水タンクを備えた給湯器は、広い設置スペースが必要になるので、間取りが制限されることがある

上記のような問題から、家づくりに対する自由度が低くなってしまう可能性があります。

デメリット3 対応している施工会社が限られる

これはデメリットとまでは言えないかもしれませんが、レジリエンス住宅は、建てたいと思っても近くに対応できる施工会社がないというケースが考えられる点が難点です。

レジリエンス住宅は、昨今の注文住宅業界でトレンドワードのようになっていますが、まだ普及し始めたばかりの考え方です。そのため、地域によっては対応できる施工会社が見つからない…というケースも普通にあり得るのです。どうしてもレジリエンス住宅を採用したい場合、遠方の施工業者に工事を依頼しなくてはならなくなり、余計なコストがかかってしまうことも考えられます。

将来的には、この問題は解消されると思いますが、現状では、一般的な住宅を建てるのと比較すると、施工会社選びが難しくなる可能性がある点は注意しましょう。

まとめ

今回は、昨今の住宅業界で見聞きする機会が増えている、「レジリエンス設計」「レジリエンス住宅」について、これらがどのような住宅の形を指しているのかについて解説しました。記事内でご紹介したように、レジリエンス住宅は、「災害に対する耐性と回復力を兼ね備えた住まい」のことを指していて、そこに住む人の健康や安全に好影響をもたらせてくれる住宅のことです。

住まいは、単に快適に過ごせるだけでなく、そこに住む家族の安全を守るということも非常に重要な役割になります。特に、日本は諸外国と比較しても災害の発生頻度が非常に高く、災害リスクが高い国とされています。そのため、万一の災害時でも、自分や家族の命を守り、生活を継続できるような家づくりが求められるようになっていて、今回ご紹介した「レジリエンス設計」という考えが注目されるようになったのです。

レジリエンス住宅は、高性能な家を建てるという特性上、どうしても初期コストが高くなってしまいます。しかし、普段の生活にかかる光熱費を削減できる、そこに住む人の医療費の削減に寄与するなどといったメリット面を考えると、中長期的には経済的なメリットも大きい家づくりの考えと言えるかもしれません。

まだまだ新しい考え方と言えるかもしれませんが、現在、注文住宅の新築を考えているという方がいれば、ぜひ弊社にご相談ください、