マイホームの購入を検討している方の大きな悩みは、昨今の住宅価格の高騰がいつまで続くのかという問題ではないでしょうか?現在、日本国内ではさまざまなモノの価格が高騰し続けていて、日々の生活にかかる光熱費や食費なども急激な価格上昇を見せていて、非常に頭の痛い問題となっています。

そして、住宅価格についても、建築資材や住宅設備の値上がりを始めとして、建設工事に必須のガソリンや電気などエネルギー価格の高騰、さらには人件費の高騰など、住宅建築に関わる全ての部分において急激な価格高騰の影響から、上昇傾向を続けているという状況になっています。そのため、マイホーム購入を検討しているという方の中には、「住宅価格の高騰はいつまで続くのか?」「今、家を買うよりも、住宅価格が下落するまでしばらく待った方が良いのか?」と言った点で頭を悩ませているという方が増えているようです。

そこでこの記事では、住宅価格を取り巻く現在の状況や、今後、住宅価格に大きな影響を与える建築費がどのように推移していくのかについて解説します。

住宅価格を取り巻く状況について

住宅価格の今後の推移について、最初に答えからご紹介します。マイホームの購入を検討している方の中には「しばらく待てば住宅価格は下がる!」と希望的な予測をしている方も多いと思います。これは、日本は少子高齢化が進んでいるため、需要と供給の関係を考えると、これ以上の価格高騰は考えにくいということを根底とした考えだと思います。

しかし、住宅を取り扱うプロが予想する住宅価格の推移については、残念ながら「2025年以降も上昇傾向が続く可能性が高い」と予想する人がほとんどです。これは、長引く世界情勢の混乱によるエネルギー価格の上昇などを要因として、建築資材や住宅設備のさらなる値上げが予想されていることや、建築業界の人手不足を要因とした人件費の高騰などが背景にあるためです。

ここではまず、昨今の住宅価格の推移と何が住宅価格に影響を与えているのかを国のデータなどを参考にご紹介します。

住宅価格は2020年以降急激な上昇傾向を見せている

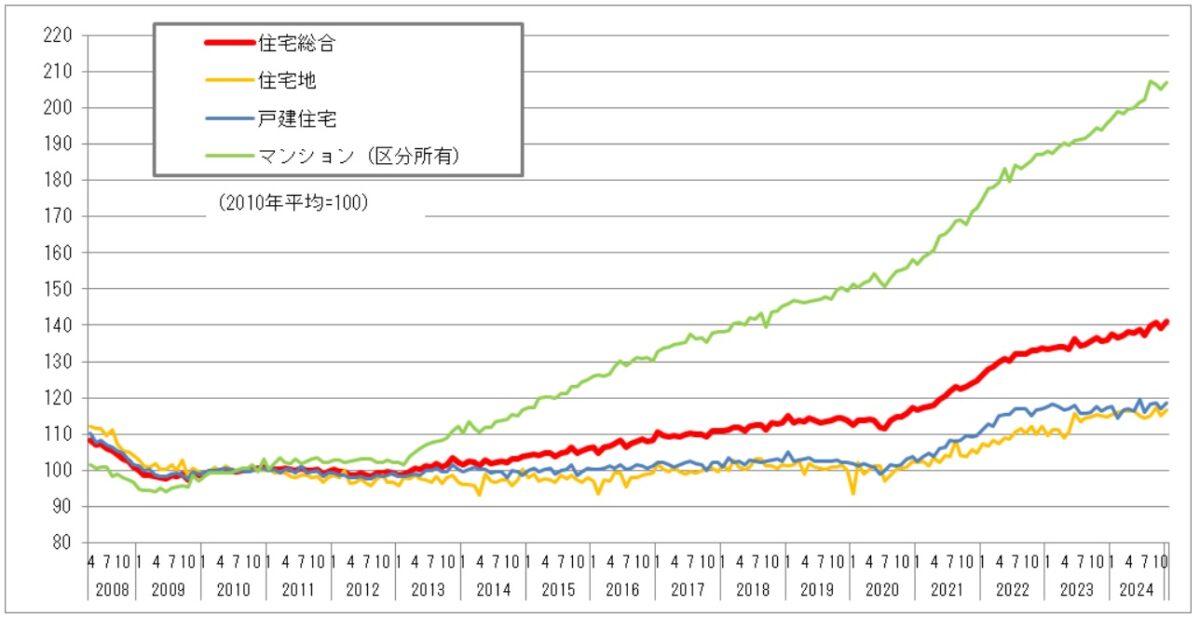

まずは、マイホームの購入を検討している方であれば、あまり見たくないかもしれない住宅価格の推移を示すグラフをご紹介します。以下のグラフは、国土交通省が定期的に行っている不動産価格指数の最新版です。

引用:国土交通省資料より

引用:国土交通省資料より

上の図は、国土交通省が公表している『不動産価格指数』の推移をグラフ化したものです。このグラフから分かるように、マンションや戸建てなど、不動産の価格は右肩上がりで上昇しているという状況です。特に、マンションの価格については、とんでもない勢いで上昇していることが見て取れます。ちなみに、この不動産価格指数とは、年間約30万件の不動産取引価格データをもとに、その動向を指数化しているというものなので、実際の価格動向が良く分かるデータとなっています。

昨今では、テレビや新聞などでも、住宅の価格が高騰しているというニュースを見聞きすることが多くなっています。実際に、戸建て住宅については、コロナ禍の2020年頃と比較すると、20%程度も高い状況が続いています。現在は、マンションの価格が上昇を続けていて、戸建てに関しては横ばい傾向になっているという状況ですが、海外の木材が手に入りにくい『ウッドショック』や資材の高騰以外に、建設業界の2024年問題などの影響で建築費がさらに高騰すると予想されていることもあり、戸建て住宅の価格は当面は下がる見込みはなく、上昇傾向が続く可能性が高いと考えられています。

住宅価格高騰の要因について

それでは、昨今の住宅価格の高騰は何が要因となって起きているのか、具体的に見ていきましょう。当然、住宅価格が高騰しているのは、さまざまな要因が関わっています。そして、その中でも大きな要因となっているのが建築資材・住宅設備の値上げや人件費、地価の上昇とされています。

例えば、建築資材などの高騰について、日本建設業連合会が「建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い」として以下のような状況を伝えています。

引用:日本建設業連合会資料

引用:日本建設業連合会資料

上図の通り、住宅を建てるために必要な建築資材や住宅設備の価格は2021年以降、急激な上昇傾向を見せています。また、工事を担当する建設作業員の賃金に関しても、建設業界に対して政府の賃上げ要求が続いており、人件費も高騰を続けています。

つまり、住宅価格の高騰については、資材費や人件費など、建築費の上昇が主な要因となり、新築戸建の購入価格が過去最高額を記録するような状況になっているわけです。

住宅価格高騰の要因となっている建築費の詳細について

ここまでの解説で、昨今の住宅価格高騰は、家を建てるための建築費の価格上昇が要因になっているということが分かっていただけたと思います。ただ、一般の方であれば、そもそも建築費がどのようなものなのか、なぜ建築費が高騰するのかいまいち納得できない…と考えてしまうのではないでしょうか?そこでここでは、建築費を構成する3つの要素とそれぞれの要素について昨今の動向について解説します。

建築費は、以下の3つの要素で構成されており、その全てが価格の上昇傾向を見せています。

①建築資材費

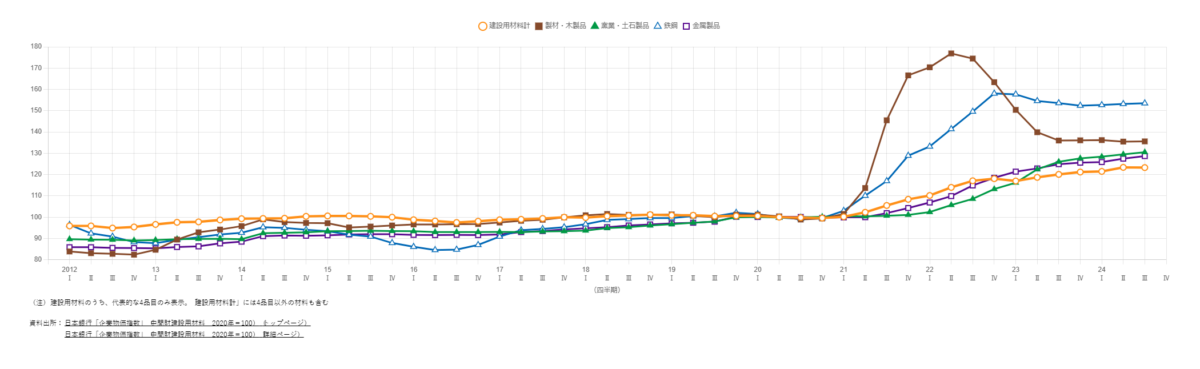

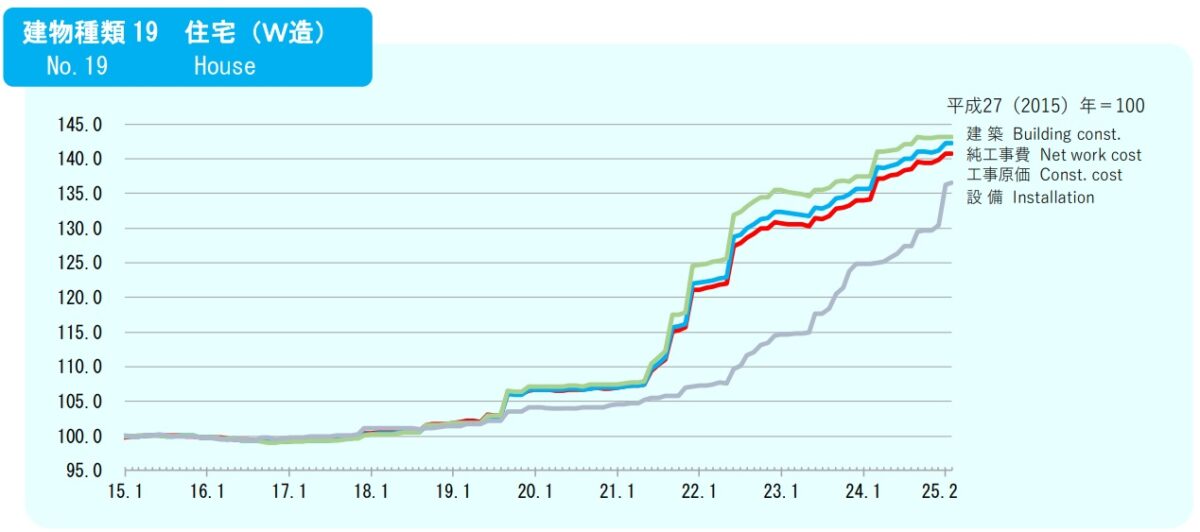

上のグラフは、日本建設業連合会のwebサイトで確認できる建築資材価格の動向を示したグラフです。

住宅を始めとした建物を建てるためには、木材や鉄、コンクリートなどの資材が必要になるのですが、これらの調達にかかる費用が建築資材費です。この建築資材費が建築費全体に占める割合は、20~40%程度とされています。

建物を建てるための建築資材の価格については、長年、多少の増減はあるものの「安定している」と言う状態を保ってきていました。しかし、2021年に入ると、全ての建築資材が上昇傾向を見せ始め、特に木材や鉄鋼に関しては「急激な」と言えるほどの価格上昇を見せています。木材と鉄鋼は建築資材の中でも輸入割合が特に多く、ウッドショックや為替といった国際情勢の影響を受けやすいことから、昨今の国際情勢の混乱もあり、このような状況になっているのだと思います。

②設備費

二つ目の要素は設備費です。家を建てる際の、キッチンやトイレ、空調機器などが住宅における設備と言う扱いで、これらの調達、設置にかかる費用が設備費となります。建設工事に関わる設備費に関しても、建築資材費同様、上昇傾向を見せています。

上のグラフから分かるように、住宅建設に関わる設備費の価格も2021年に入ってから急激な上昇傾向を見せています。また、設備費で注目したいのは、2025年に入ってから、さらなる急激な上昇傾向を見せている点です。設備費の上昇に関しては、円安による輸入価格の上昇が大きな要因となっていますが、暮らしの快適性を求める人が多くなっていて設備そのものの品質が高くなり、高額な設備が次々に登場していることも一つの要因とされています。

例えば、住宅領域での脱炭素化が重要視される中、新築住宅への太陽光発電設置義務化の動きが強まっていたり、電気代高騰の影響を軽減するため家庭用蓄電池の導入を求める人が増えているなどと言ったことも、設備費の上昇要因となっています。

③人件費

人件費は、建築費の40~50%を占めると言われているため、この部分の価格上昇は、住宅の価格に反映されやすいです。

そして、建設業界における人経費の動向については、人手不足や働き方改革法による残業時間の上限規制のダブルパンチにより、上昇を続けていると言われています。また、さまざまな部分の物価上昇を支えるため、政府は各業界に賃上げを求めるようになっています。建設業界でも、2024年3月に「5%以上の賃上げ」を国が要請しており、労働者の賃金をベースアップする動きが強まっています。

また、ここ数年は、大阪万博の準備のために、建設業界の人手が集中的に使われていたこともあり、全国の建設現場で深刻な人手不足が発生していると指摘されていました。もちろん、人手不足は、大阪万博だけが要因ではありませんが、いよいよ開幕が迫ってきたこともあり、ここに人手が取られていたというのは事実だと思います。ただ、大阪万博については、いよいよ開幕がそこまで迫っており、開幕すれば万博に取られていた人手が分散され、人手不足の状況が好転するのではないかと考えている方が多いです。しかし、大阪万博閉幕後も、EV向けの蓄電池工場や半導体工場の建設など、国家施策の大型建設事業が控えていますし、何よりも能登の復興事業があるため、一気に人手不足が解消されるという見込みは一切ありませんん。

今後の建築費動向と住宅価格への影響について

それでは最後に、建築費の動向から、今後の住宅価格がどのように変化していくのかも予測してみましょう。マイホームの購入を考えている方からすれば「現状の住宅価格が天井で、さすがにこれ以上の高騰はないだろう!」などと楽観的な予想をしている方も少なくないようです。

しかし、先ほどご紹介したように、新築業界で働く専門家の多くは、「2025年以降も住宅価格は上昇傾向が続く可能性が高い」と予想する人が多いです。これは、以下のような要因から建築費がさらに上昇すると考えられているからです。

①建設業界の人手不足と高齢化

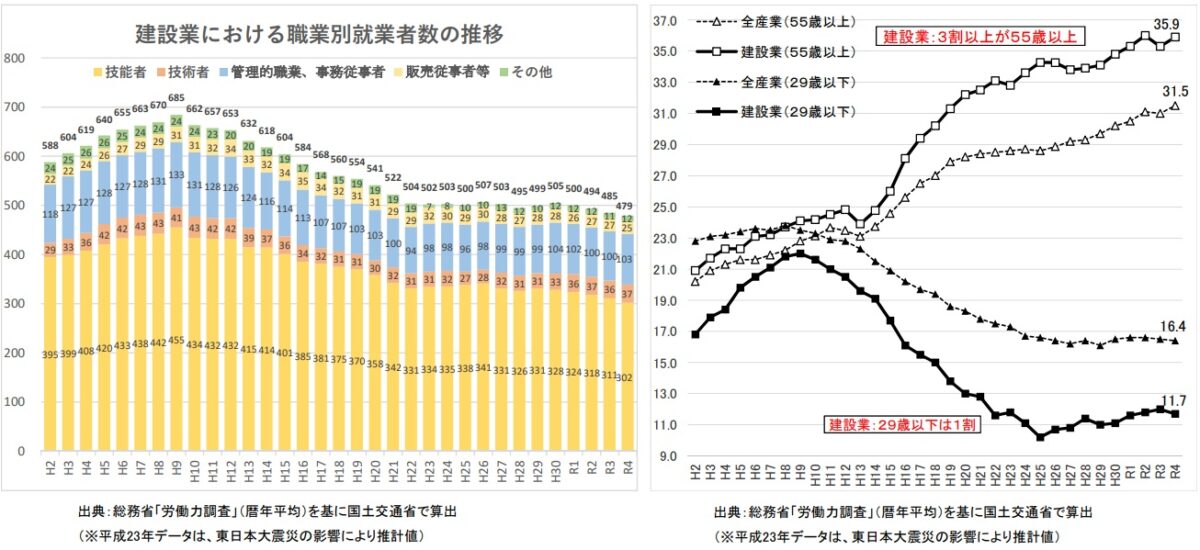

引用:国土交通省資料

引用:国土交通省資料

昨今の建築費の高騰は、建設業界での人手不足が大きく影響しています。上図は、建設業の就業者数の推移と高齢化の進行度合いを示すグラフです。

これからも分かるように、建設業界の就業者数は、平成9年の685万人をピークとして、その後減少を続けており、令和4年には479万人と、なんと200万人以上も減少しているのです。これは、建設業界に根付いている「過酷な労働現場だ」「残業や休日出勤が多いのでは」「低賃金なのでは」と言ったネガティブなイメージが大きな要因となっています。少子高齢化が進む日本では、どの業界でも若手人材の確保に苦戦している企業が多いとされているのですが、業界のイメージがあまり良くない建設業や物流業は、特に人材の確保が難しくなっているとされています。その結果、上図の右がのグラフのように、業界の高齢化が大きな問題となっています。

建設業界では、労働人口が減少する中、女性や外国人など、新たな層の人材確保や業界の悪いイメージの払しょくのため、労働環境、条件の改善を進めていますが、現状は思ったほどの効果が出ていないとされています。

建設業界の人手不足は、職人の取り合いによる人件費の高騰に繋がるため、住宅価格のさらなる上昇の要因にもなるでしょう。

②労働時間規制

これは、いわゆる建設業界の2024年問題と言われるものです。2024年問題については、トラックドライバーの時間外労働時間の上限規制により「今まで通りにモノが運べなくなる」など、物流の2024年問題としてテレビなどで頻繁に特集されていました。そのため、多くの方は物流業界の問題と捉えていたのではないでしょうか?

しかし、働き方改革関連法の改正に伴う時間外労働時間の上限規制は、建設業界でも課せられているのです。そのため、住宅の建設など、工事現場では今まで通りの働き方で職人が作業することができなくなり、労働力不足がさらに加速されてしまう訳です。従来なら、3ヶ月の工期でできていた工事も、残業ができなくなれば工期が伸びる、もしくは同じ工期で終わらせるため多くの人材を投入するといった対策が必要になります。そうすると、当然、工事にかかる人件費が高くなるため、建築コストが上昇してしまう訳です。さらに、時間外労働に対する割増賃金の引き上げもなされており、これも人件費の上昇に影響を与えます。

建設業界では、そもそも人手不足が深刻化しているという下地がある中で、さらに労働時間に上限規制が設けられてしまうことで、労働力不足がさらに進行し「建築コストの高騰=住宅価格の上昇」と言う結果を招くのではと考えられています。

③金利

金利は、住宅など、国内の不動産市場に大きな影響を与える要因です。

金利が低いと、住宅ローンが組みやすくなるため、住宅需要が高まることで住宅の建設業界が活発に動きます。そのため、需要が供給を上回ってしまうため、その結果として建築費が上昇しやすくなるのです。一方、金利が高くなると、住宅ローンを組む際の金利負担が大きくなるため、住宅の購入意欲は下がってしまいます。住宅需要が減少して、建設ペースが鈍化すれば、需要を供給が上回ってしまうことで、建築費が下落する傾向になります。

現在の住宅事情を鑑みると、ここ数年の間で住宅価格が急騰していることもあり、不動産需要は減退しているのではないかと考えられます。さらに、2024年3月には、日銀がマイナス金利の解除を発表しており、2024年9月以降、大手銀行を中心に住宅ローンの変動金利が引き上げられています。これらの影響により、住宅需要は減退傾向に動くと考えられるため、金利の面では建築費が下がる可能性があると言えるかもしれません。

ただ、その他の上昇分のことを考えると、金利の面だけで住宅価格が下落にまで動くとは思えないのが現状です。

④為替

日本は、衣食住のさまざまな分野で多くの資源を輸入に頼っています。特に、住宅の建設に必要な建築資材の多くは、外国からの輸入に頼っており、為替の変動は建築費に非常に大きな影響を与えると言えます。

テレビや新聞のニュースでも盛んに取り上げられていますが、昨今の日本は、他国との金利差から円安傾向が強まっています。円安は、輸出企業にとっては利益を上げやすい環境と言えるのですが、輸入する物品に関しては価格が上昇してしまうため、住宅の建設面からみると、決して歓迎できる状況とは言えないのです。

為替相場に関しては、諸外国との関係があるため、どのように変化していくのかは正確に予測することは難しいです。ただ、現在150円前後(ドル円)で推移しているものが、2021年頃の100円前後まで急激な円高に動くとは考えにくいです。したがって、為替の面では、良くて横ばい程度に考えておくのが良いのではないでしょうか。

⑤環境対策

昨今の住宅価格の高騰は、建物に対して高度な環境対策が求められるようになっている点が大きく関係しています。2050年カーボンニュートラルの実現が宣言されている日本では、住宅領域での省エネ、脱炭素化が急務とされており、建物の断熱対策や省エネ設備・再エネ設備の導入が求められるようになっています。東京都などでは、2025年4月以降、新築への太陽光パネルの設置義務化がスタートするなど、住宅は単に住みやすいだけでなく、環境対策の面も重視して建てなければならない状況になっています。

実際に、国が考える住宅の形は、エネルギー基本計画等(2021年10月22日閣議決定)において、2030年度以降新築される住宅は、ZEH水準の省エネ性能が確保されることを目指すとされ、今後、省エネ基準の段階的な引き上げが予定されています。2025年に家を建てる場合でも、4月からは原則すべての新築住宅・非住宅に「省エネ基準適合」が義務付けられることとなっていて、国が定める省エネ性能を満たすだけの環境対策を施さなければならないのです。

国の省エネ基準に適合する住宅を建てるには、断熱性の高い断熱材の採用、窓やドアの断熱化、省エネ性の高い設備の設置、太陽光発電などの再エネ設備の設置など、さまざまな対策が必要です。当然、省エネ基準に適合した住宅を建てるには、専門的な設計が必要になります。つまり、環境対策のため、設備費や人件費など、建築費が上昇して住宅の価格がさらに高くなると予想されているのです。

まとめ

今回は、マイホームの購入を検討している方のため、住宅の購入は早めに動いた方が良いのか、住宅価格が下落するまで待った方が良いのかを判断するため、建築費の面から今後の住宅価格がどう動きそうなのかを予測してみました。

記事内でご紹介したように、一般住宅の価格については、2024年に最高を記録したとされていますが、今度数年の間に下落に転換するという予測は難しい状況にあります。これは、建設業界での人手不足による人件費の高騰や、為替の影響による建築資材、住宅設備の価格高騰、さらに住宅に求められる環境対策などが関係しており、住宅価格は良くて横ばい、高確率でさらに上昇するのではないかと考えられています。

つまり、マイホームの購入を決めたという方は、住宅価格が下がるのを待つのではなく、早めに建設計画を進める方が費用を抑えられる可能性が高いと言えます。特に、2025年度は、住宅の環境対策について、非常に手厚い補助金制度が設けられています。住宅の省エネ化が求められる今、政府は省エネ住宅の新たな基準としてGX志向型住宅と言うものを作っています。そして、2025年度は、このGX志向型住宅の認定を受けた新築住宅の購入には、最大160万円という大きな補助金を用意しているのです。

脱炭素や省エネに関わる住宅系の補助金については、設備が広く普及すれば、補助金制度自体が無くなってしまいます。したがって、省エネ性の高い住宅の入手コストを抑えられる2025年は、マイホームを手に入れるのに良いタイミングと言えるかもしれません。

悠建設では、お客様が利用できる補助金情報の提供や申請代行なども行っているので、関西で家を建てたいと考えているならぜひお問い合わせください。

参照:

参照: 出典:

出典: