今回は、昨今社会問題ともなっている室内での熱中症について解説します。一般的に、熱中症というものは、屋外で作業する建設作業員などが発症する物というイメージが強いですね。日本の夏は、年々猛暑化が進んでいると言われており、最近では気温が40℃近くまで上がるようなことも珍しくなくなっています。屋外での作業は、高い気温に加えて直射日光まで受けることになることから、熱中症の危険性が非常に高くなるのです。

しかし実は、国が公表している熱中症の発生場所のデータを見てみると、快適に過ごせる環境に整えることができる室内で熱中症になっている方が非常に多いとされているのです。夏場は、エアコンや扇風機などを活用し、暑さに耐えられる住環境を構築することができるようになっています。それなのに、室内で熱中症がたくさん発生しているというのはなぜなのでしょうか?

この記事では、これから迎える夏に備えるため、室内での熱中症を防ぐための対策などについて解説します。

熱中症の発生状況について

熱中症は、最悪の場合、死に至ることもあるなど、決して軽視できない日常に潜む問題です。そしてこの熱中症は、外出中や運動中だけでなく、本来は快適な環境に整えられているはずの「室内」でも頻繁に起きているとされるのです。

そこでここでは、熱中症の危険性を理解するためにも、その発生状況や原因をご紹介します。

熱中症の発生状況

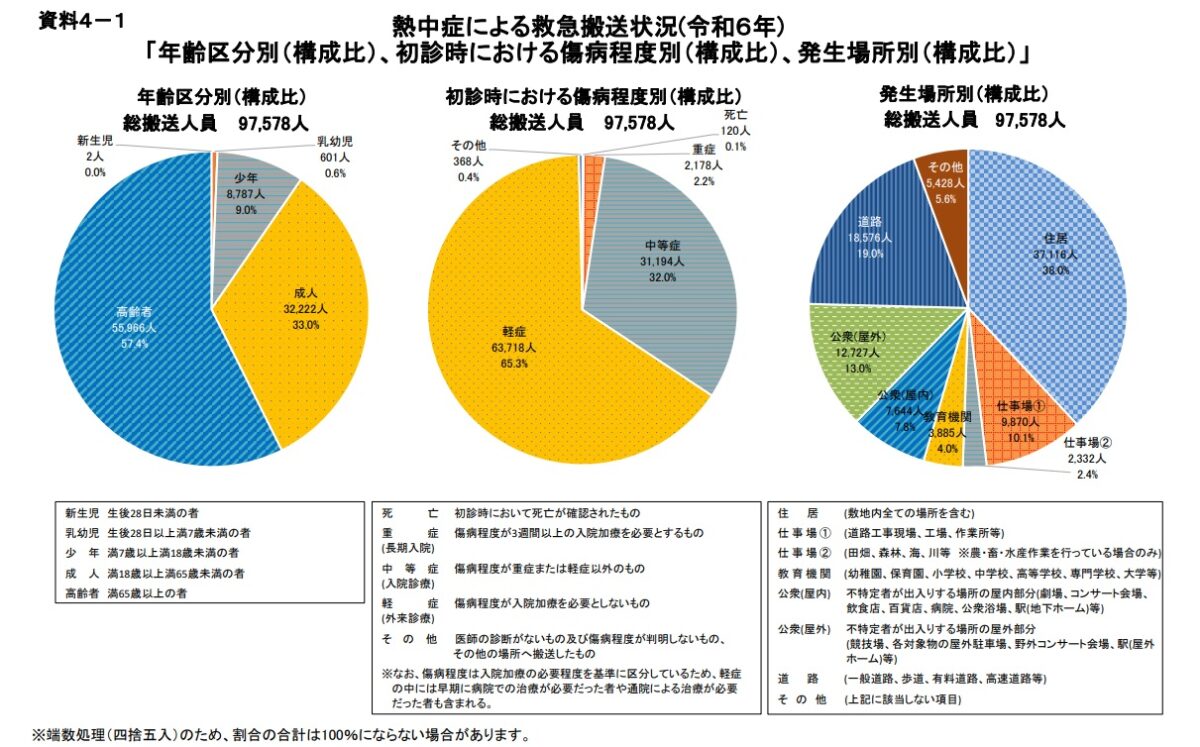

総務省消防庁が公表しているデータによると、熱中症を発症して緊急搬送された人の数は、2018年に約9万5000人と過去最高の数字を記録しています。この時には、前年比で約1.8倍と、熱中症の発生者数が急激に増加し、ニュースなどでも盛んに報道されていた記憶があります。その後は、2022年まで年間約7万人(コロナ禍の2021年は4万人程度)が熱中症で緊急搬送されていたのですが、2023年以降、急激な増加傾向に転じ、緊急搬送者数は9万人を再び超えています。さらに、2024年には、過去最高の約97,500人を記録しているなど、熱中症は、まさに国民病といえるような状況になっているのです。

それでは、この熱中症の緊急搬送者については、どこで熱中症を発症したのでしょうか?多くの方は「屋外で作業をしていたのでは?」と考えてしまうと思いますが、以下のように、屋内で熱中症を発症している方が非常に多いという結果になっているのです。

引用:総務省消防庁資料より

引用:総務省消防庁資料より

上図のように、熱中症は屋外でのみ発生する物ではないのです。このデータについて、以下でもう少し詳しく見ていきましょう。

熱中症の発生場所

上で紹介したグラフの中で、一番右に配置されているものが熱中症の発生場所を区分したものです。

これからも分かるように、実は熱中症の発生場所は『住居』が最も多いという結果になっているのです。その次に、歩道を含む道路が多く、さらに屋外駐車場や野外コンサート場などの『公衆(屋外)』が続くという結果になっています。多くの方が「熱中症になりやすい」と考えている、屋外での作業場については、しっかりと対策がなされるようになっていることから、割合的にはそこまで多くを占めないようになっています。

なお、住居については、室内以外に、庭やベランダなども含まれているので、その点は注意しましょう。ただ、熱中症対策が不十分であった場合、室内にいても決して安心できないということは分かっていただけたと思います。

熱中症により救急搬送された人の年齢割合

室内での熱中症対策を考える場合、どの年代の人が危険なのかを知っておく必要があるでしょう。これについては、上で紹介した左側のグラフを見ると、その傾向がわかります。

令和6年の熱中症による救急搬送については、満65歳以上の高齢者が過半数を占めています。その次に多いのは子供ではなく、満18~65歳未満の成人で33%をこの年代の方が占めています。昨今では、コロナ問題の影響を受け、在宅ワークが取り入れられる企業が多くなっていて、働き盛りの成人でも在宅時間が長くなっているので、住居で熱中症を発症する成人の割合が増えているのでしょう。

ただ、室内での熱中症を考えると、やはり高齢者が発症する割合が非常に多いため、特に注意しなければならないと考えてください。

室内熱中症の原因とは?

室内熱中症と聞くと、エアコンなどの家電があるのに、なんで室内にいて熱中症になるのか疑問…と感じる人も多いと思います。これについては、高齢者の方は暑さを感じにくくなる傾向があるとされ、自分では気付かないうちに熱中症になってしまっている…なんてことが考えられるでしょう。また、成人の方でも、仕事に集中するあまり、水分の摂取を忘れてしまい、熱中症のような症状が出てしまう…なんてことが考えられます。

なお、室内での熱中症は、主に「環境」「体の状態」「行動」といった3つの要因で引き起こされるとされています。以下に、熱中症を引き起こす要素について、もう少し詳しく解説します。

環境

熱中症の発生は、以下のような住居の環境が大きく影響します。

- 室温(気温)が高い

- 湿度が高い

- 直射日光が当たる

- エアコンを設置していない(稼働させていない)

- 急激に気温が高くなった日(体が暑さに慣れていない)

熱中症を発症しやすい環境条件は皆さんもご存知だと思います。気温や湿度が大きく関係するため、エアコンなどを利用して室温と湿度を快適な状態に調整する必要があるのです。

昨今、住居での熱中症が増えている理由の一つに、就寝中はエアコンを停止することが要因になっているとされます。昨今では、夏場の気温が非常に高くなっていて、夜間でも気温が下がりきらない熱帯夜が増えています。このような場合、エアコンを停止して、窓を閉め切った状態で就寝すると、熱中症の発症条件を満たしてしまいやすく、朝起きた時に熱中症になっていた…なんてことになりやすいのです。

就寝時にエアコンをつけるのは苦手…という方も多いですが、冷えすぎない温度、風向きに調整し、寝る時もつけておく方が安全です。特に、暑さを感じにくい高齢者の寝室は、エアコンを使用するのが良いでしょう。

体の状態(健康状態)

熱中症の発症は、その人の体の状態が大きく影響します。簡単に言うと、健康な状態なのか、調子が悪いのかということで、体に何らかの問題を抱えている場合、熱中症になりやすくなります。具体的には、以下のような感じです。

- 二日酔い、寝不足などの体調不良を抱えている

- 低栄養状態や栄養バランスが崩れている

- 糖尿病や精神疾患といった持病がある

- 脱水状態にある(下痢などで水分が体外に出やすくなっている)

上記のほか、高齢や乳幼児などの年齢に関わる状態や、肥満なども熱中症に関係します。

行動

これは熱中症に関係すると皆さんも分かると思います。気温が高い中、長時間の屋外作業を行う、長時間水分補給ができない状況になるなんて場合、熱中症を発症しやすくなります。

なお、注意しておきたいのは、デスクワークなど、ほとんど動いていないような状況でも、水分は身体から徐々に失われていくということです。つまり、家の中で仕事をしているだけなど、特に激しい運動をしていないケースでも、水分補給などが適切に行われていない場合、熱中症になってしまうリスクがあるのです。

喉の渇きは、しばらく我慢していると慣れてしまうため、運動をしていない時ほど水分不足に気付きにくいものです。暑い日に運動や作業を行う場合、意図的に水分を補給するようになるので、水分不足による熱中症はあまり多くないはずです。しかし、テレワークなどの場合は、「水分不足に陥らない」と考えてしまうことから、仕事に集中して水分補給を忘れ、熱中症になる…なんて流れになることがあるのです。在宅ワークなど、特に激しい運動をするわけではないという場合でも、適度に休憩をとり、水分をきちんと補給するようにしましょう。

なお、熱中症を疑うべき症状や、家族が熱中症を発症したと思われる場合の対処法については、環境省の「熱中症環境保健マニュアル2022」の中で詳しく解説されているので、以下の資料を確認しておきましょう。

参照:環境省「熱中症環境保健マニュアル2022」

室内熱中症を防ぐための対策とは?

ここまでの解説で、室内にいても熱中症になってしまう危険があるということが分かっていただけたと思います。令和6年における熱中症による緊急搬送も、約40%が住居で発生しているというデータがあることから、家の中にいても決して安心してはいけないということがよくわかります。

それでは、室内熱中症を予防するには、どのような対策をとれば良いのでしょうか?ここでは、代表的な予防対策をいくつかご紹介します。

水分・塩分の補給

熱中症の予防策として有名なのが、小まめな水分と塩分の補給です。これは、気温が高くなると、人は汗をかくことで体温調整を行うようになることから、勝手に身体の水分が失われてしまうからです。したがって、知らない間に失われていく水分を補給するため、またしっかりと汗をかけるようにするためにも、小まめに水分を補給しなければいけないのです。人は、のどの渇きを感じた時には、既に脱水症状が始まっていると言われていますし、可能ならのどの渇きに関係なく、定期的に水分を補給できる環境にするのが望ましいです。

また、人が汗をかくときには、水分と一緒に塩分も排出される仕組みになっています。したがって、熱中症の予防を考えた時には、水分に合わせて塩分も補給するようにしましょう。なお、水分補給のための飲み物に関して、ビールなどのお酒はNGです。お酒に含まれるアルコールは、体内の水分を排出させる働きがあるため、かえって水分不足を助長して、熱中症になりやすくなる危険があるからです。水分補給は、水やお茶で賄いましょう。

適切な室温、湿度に保つ

二つ目のポイントは、室内の温度や湿度を快適な状態に保つという対策です。昨今では、電気代の高騰が社会問題になっていますし、光熱費の削減を目的に暑いと思いながらもエアコンの使用を控えてしまう…なんて方がいます。しかし、電気代のことを考えて、体調を悪くしては意味がありません。

環境省は、熱中症対策のことを考えた場合、室温は28℃程度にするのを目安としています。28℃を上回る室温になると、熱中症の発症リスクが高くなると国も考えているわけですね。なお、室温に関しては、人によって感じ方が異なるため、無理に28℃という温度帯を維持する必要はありません。エアコンなどの温度設定については、ご自身やご家族が暑いと感じない程度の温度に調整すると良いです。ちなみに、エアコンに関しては、除湿運転にしておけば、温度が多少高く設定されていても、快適さを保てると思います。室温を下げ過ぎて外気温との差が大きくなりすぎると、外出時の身体への負担が大きくなるので、除湿などもうまく活用して快適な環境を作りましょう。

風通しを良くする

狭い部屋を閉め切っているという状態は、熱中症リスクが高くなります。したがって、室内での熱中症を防ぐためにも、人がいる環境は風通しを良くするという方法も有効です。

エアコンなどが利用できる状態ならエアコンで温度調整すれば良いのですが、そうでないなら、窓やドアを開放して風を通すと良いです。

直射日光を避ける(日陰を作る)

2000年以降は、日射病と熱射病を含めて全て「熱中症」と呼ぶようになっています。日射病は、強い直射日光を浴びて発症する熱中症の一種で、日光に当たることで体温調節機能が破綻することで発症するとされています。

つまり、住居での熱中症は、直射日光を遮ることも大切なのです。特に、ベランダや庭での作業時は、小まめに日陰に入って休憩するといった対策が必要となります。なお、室内環境についても、直射日光が入ることで室温が上がる可能性があるため、窓にカーテンやブラインド、すだれなどを設置して日陰にするという対策が有効です。また、植物によるグリーンカーテンなどを設けると、外壁が日射によって暖められるのを防ぎ、夜間でも室内が暑い…なんてことになりにくくなります。

家に遮熱・断熱リフォームを施す

これは、家そのものの性能を高めることで、熱が室内まで入ってきにくくするという対策です。既存住宅の場合、遮熱・断熱リフォームを施す、新築の場合は工法などにより家の断熱性能を高めるといった対策が考えられます。

リフォームによる対策については、外壁塗装や屋根塗装、断熱改修などのリフォームがこれに当たります。昨今では、塗料の性能が飛躍的に進化しており、外壁や屋根に施工することで、遮熱もしくは断熱性を高めてくれるものがあるのです。したがって、塗装のやり替えが必要になった際、こういった高性能な塗料を採用することが熱中症対策に有効に働くわけです。なお、築年数が経過した住居の場合、断熱対策がそもそも不十分である可能性があります。この場合は、壁の中に断熱材を設置する、屋根裏断熱を施すなど、家全体の断熱性を高めてあげると良いでしょう。そうすることで、熱中症対策だけでなく、光熱費削減にも役立ちます。

新築時の対策については後述します。

体調の管理に注意する

先ほど紹介したように、体の健康状態は、熱中症に大きな影響を与えます。二日酔いや寝不足、低栄養状態などの体調不良は、熱中症の発症リスクを高めてしまうので注意が必要です。

昨今では、夜間でも気温が下がらず寝苦しい…なんて状態になることも珍しくありませんよね。しかし、それを放置して寝不足に陥ると、熱中症になるリスクが高まるなど、非常に危険です。電気代などのことが気になるかもしれませんが、健康を維持するためにも、寝苦しいと感じないレベルにエアコンを活用しましょう。

温熱順化に注意する

熱中症は、5月頃から注意喚起がなされるようになります。5月というと、気温は30℃に達しない日が多いですし「なぜこんな時期に熱中症の注意喚起が?」と疑問に感じた経験がある人も多いのではないでしょうか?これについては、体が暑さになれていないため、真夏のような高温にならなくても熱中症を発症してしまう人が増えてしまうからです。つまり、熱中症は、単に気温の問題だけでなく、人の身体がその暑さになれているかどうかも関係しているのです。

人の身体は、気温が高い日が続くと、次第にその暑さに慣れていきます。そして、この現象は「温熱順化」と呼ばれていて、熱中症予防では非常に重要な要素とされているのです。昨今の日本の気温の移り変わりは、4月後半から5月に急激に上昇することが多くなっています。この時期は、体が暑さになれる時間が少ないため、急激な気温上昇があった日に熱中症になりやすいわけです。したがって、熱中症を防ぐためには、気温上昇が考えられる時期になった際、無理のない範囲で暑さに身体を馴染ませるという対策を行うと良いです。

例えば、しっかりお風呂に浸かり汗をかく、軽い運動で汗をかくなどといった行動が温熱順化を進めてくれるとされるので、季節の変わり目に意識すると良いです。ちなみに、温熱順化は、熱への曝露が中断されると4日後には顕著に失われ始めるとされています。例えば、お盆休みなどでエアコンが効いた部屋に数日間こもっていたなんて方の場合、屋外の仕事が始まった日に熱中症になりやすくなるので注意しましょう。

家族の状態を小まめに確認する

高齢の方や小さなお子様がいるご家庭の場合、熱中症の初期症状が出ていないか小まめに確認するようにしましょう。先ほど紹介したように、高齢の方は暑さを感じにくくなっているため、気付かないうちに熱中症を発症してしまっている可能性があります。また、小さなお子様に関しては、体の不調を感じてもそれをうまく伝えることができない可能性があるため、大人がきちんと確認してあげる必要があるのです。一緒にいる家族が以下のような状態を訴えている場合、熱中症の危険があるので、適切な対処をしましょう。

- 顔のほてり

- 体温が高い

- 汗のかき方がおかしい(顔がほてるのに汗が出ていない、大量に汗をかいているなど)

- 体のだるさや吐き気

- めまいや立ちくらみ

- 呼びかけへの反応が鈍い

- まっすぐ歩けない

- 筋肉痛や手足のけいれん(てんかんによる症状の場合もあるので注意が必要です)

- 頭痛

また、犬や猫などのペットを飼っているお宅の場合、ペットの状態も小まめに確認しましょう。犬や猫は、汗をかく部分が少ないため、人間よりも体温調整を苦手としています。そのため、人間は体調に変化が出ないような温度でも、ペットが体調を崩してしまう…なんて危険もあるのです。

室内熱中症のを防ぐため、場所ごとの対策をご紹介

それでは次に、室内熱中症を防ぐための対策について、場所ごとの注意点をご紹介します。先ほど紹介したように、令和6年における熱中症の緊急搬送については、住居が最も多い割合を占めています。ただ、住居でもさまざまな部屋が存在していて、熱中症予防のことを考えると注意すべきポイントが変わってしまうのです。

ここでは、家の中で熱中症の危険がある場所と、その場所で熱中症を予防するにはどうすべきかを解説します。

キッチン

調理の際に火を使うキッチンは、家の中でも熱中症リスクが高いと考えなければいけません。調理をする際には、火を使うことで周囲の温度が上がる、蒸気によって湿度が高くなるなど、熱中症を引き起こす要因が増えてしまうのです。また、エアコンなどの冷気が届きにくい点も熱中症リスクを高める要因になるでしょう。

キッチンでの熱中症を防ぐには、熱や湿気を速やかに逃がすということが大切です。調理中は、換気扇を回していると思いますが、サーキュレーターなども併用して、速やかに排出できるようにすると良いです。サーキュレーターは、エアコンの冷気などをキッチン内に引き込む役割も担ってくれるため、調理中の熱中症を予防してくれる効果が期待出来ます。この他には、調理中も小まめに水分を補給する、気温が異常に高い日は火を使わない料理にするなどの対策が有効でしょう。

リビング

家の中でも、家族が集い、長い時間を過ごすことになるのがリビングです。最近では、テレワークが導入されたことで、日中もリビングで過ごしているという方が多くなっていると思います。

リビングは、他の部屋と比較すると、スペースを広くとられているお宅が多いはずです。これは、家族が集まりリラックスできる空間にするためで、寝室などと比較すると、余裕を持った広さが確保されるのです。ただ、この広さの問題は、エアコンなどの効きが悪くなるという問題を引き起こしやすく、熱中症の危険性を高めてしまう可能性があります。特に、吹き抜けなど、天井が高い空間としている場合は、リビング全体を均一の温度・湿度に保つことが難しくなり、同じ部屋にいたのに、一人だけ熱中症になってしまう…なんてこともあるのです。

したがって、リビングの熱中症対策としては、室温や湿度を均一に保てるよう、エアコンとサーキュレーターを併用する、天井が高い場合はシーリングファンを設置して空気を撹拌できるようにするといった対策が有効です。また、意識的に水分を補給するようにするということも大切です。テレワークなどでリビングに滞在する場合、仕事に集中するあまり、水分補給を怠ってしまう…なんてことも珍しくありません。したがって、計画的に休憩時間を作り、のどが渇いていなくても、その時間に水分を補給するようにするといった対策を検討しましょう。

ベランダや庭

住居での熱中症に関しては、全てが「室内」で発生するわけではありません。住居の中でも、ベランダやバルコニー、庭での作業は、直射日光を浴びる屋外での作業となるので、特に注意が必要です。

洗濯物を干す、植物に水をやる、草引きなど庭の管理をする際は、熱中症に注意です。室内にいる時の格好のまま外に出て作業を行うと、日射や高気温によって熱中症のリスクがあります。何らかの作業で、まとまった時間屋外にいなければならないという時は、屋外に出る用の格好に着替えるようにしましょう。例えば、空調服を用意して常に体を冷やせるようにする、首周りを冷やすことができるグッズを用意して装着してから外で作業するなど、服装の工夫が必要です。

この他、冷たい飲み物を持っていき、小まめに水分を補給するようにしましょう。

寝室

猛暑化が進んでいる昨今では、寝室で熱中症になる方が多くなっています。ここ数年の夏を思い出していただければ分かりやすいですが、夜間でも30℃を超えるような気温が保たれることが珍しくなくなっていますよね。さらに、寝室は、ドアや窓を閉め切った狭い空間となるので、熱中症になりやすい条件が満たされているのです。

ただ、寝室での熱中症予防はそこまで難しくありません。寝室で発生する熱中症は、就寝時にエアコンを切ることで、暑さを感じ、大量の汗をかくことが要因です。逆に言うと、寝る時もエアコンを利用して、室温が上がらないようにすれば、熱中症を防ぐことが可能なのです。最近では、テレビのニュースなどで夜間の気温や熱中症リスクを詳しく解説してくれるようになっているので、夜間も気温が下がらない日はエアコンをつけたまま寝ると良いでしょう。

なお、就寝中に汗をかくことで水分が失われていくので、寝る前に水分を補給しておくことも寝室での熱中症予防として有効です。

狭くてエアコンがない場所(浴室、脱衣所、トイレなど)

浴室や脱衣所、トイレなどは、エアコンが設置されておらず、夏場は非常に暑くなることがあります。特に、窓がないトイレなどは、湿気などがこもりやすく、気温以上の暑さを感じてしまうことがあり、熱中症リスクが高くなるのです。

基本的には、そこまで長い時間滞在する部屋ではないため、ここに入ることが要因で熱中症になる…なんてケースは少ないかもしれません。しかし、お腹を壊している、お風呂掃除をするなど、比較的滞在時間が長くなる時には、注意が必要でしょう。このような場合、入室前後にきちんと水分補給をする、首元を冷やすグッズなどを利用するといった対策を施すと良いでしょう。

子供部屋や高齢者の部屋

室内熱中症のリスクが特に高いのが高齢者です。また、子供は成人と比較すると体温調整機能が未発達のため、熱中症リスクが高いです。したがって、室内熱中症の予防を考えた時には、子供や高齢者の状態を小まめにチェックすることが大切と考えましょう。

子供については、熱中症の初期症状が出ている場合でも、その体調の変化をうまく言葉で伝えられないことが考えられます。したがって、周囲の大人が子供の状態をしっかりとチェックしておきましょう。きちんと水分補給をしているのか、部屋の中を適切な温度に保っているのか、大人がチェックして、必要であれば水分などを補給させるようにしましょう。

また、高齢者についても、暑さを感じにくくなっている可能性があるので、室温などは家族側が調整してあげると良いでしょう。高齢者の中には、エアコンを使いたがらない人もいるので、温度や湿度が適切な状態か小まめに確認するようにしましょう。高齢者の熱中症は、その半数以上が住居で起きているとされるので、その点もよく考え、同居している人がしっかりと管理していきましょう。

新築時にできる室内熱中症対策とは

それでは最後に、新築時に検討しておきたい室内熱中症対策についても解説していきます。ここまでの内容で、なぜ室内で熱中症になるのか、その要因は分かっていただけたと思います。新築時であれば、それらの要因を無くすための対策をあらかじめ施すことも可能なのです。

ここでは、代表的な対策をご紹介します。

高断熱の家を建てる

熱中症対策を考えた家にしたい場合は、家の断熱性に注目すると良いです。断熱性が低い家の場合、エアコンを使用していたとしても、熱気が家の中に侵入してくるため、効きが悪くなってしまうのです。そのため、エアコンをつけているのに室内熱中症になってしまう…、空調光熱費が異常に高くなってしまう…などの問題を引き起こします。

その逆に、新築時にしっかりと断熱対策を施し、高断熱の家を建てると、屋外からの熱気を遮断することができるようになり、温度や湿度を一定に保ちやすくなります。冬場も冷気が侵入しなくなるので、冷暖房にかかるコストを抑えることも可能です。

家の断熱対策による熱中症対策を検討した時には、通気断熱WB工法の採用がおすすめです。WB工法で建てた家は、壁の中に通気層が設置され、熱気や冷気が家の中に入って来ない、非常に高い断熱性が実現します。さらに、気密性も同時に高めることができるため、エアコンで調整した冷気や暖気が外に逃げていかなくなるため、空調効率が高くなるのです。さらに、WB工法の家は、壁を使って除湿することができるため、熱中症リスクを高める高湿状態も防止することが可能です。

WB工法は、環境に優しい健康住宅として、年々その注目度が高くなっているのですが、熱中症対策の面で見ても、非常に有効な工法といえます。

関連:通気断熱WB工法とは?WB工法のメリットはよく耳にするけど、実際のところデメリットはないの?

全館空調を取り入れる

全館空調は、家全体の空気を循環させる空調システムのことを指していて、これにより家中の空気を綺麗にたもちつつ、そこに住む人が過ごしやすいと感じる温度に調整することができます。

全館空調については、部屋ごとの温度差が無くなることで、ヒートショックを防止できる点が注目されていますが、熱中症対策のことを考えても非常に有効な設備といえます。家の中の温度を一定に保つことができるので、夏場の暑い日でも家の中にいれば、どこにいても快適に過ごすことができるようになるのです。

このシステムは、エアコンをつけたがらない高齢者や、自分で快適な温度帯の判断ができない小さなお子様がいるご家庭の場合、非常に効果的な熱中症対策になるでしょう。家の中にいれば、暑さを感じにくい環境となるため、水分補給さえ注意させれば、熱中症を防ぐことができるようになるのではないでしょうか。

関連:全館空調は電気代のことを考えるとやめたほうがいい?後悔しないためのポイント

まとめ

今回は、夏場の熱中症について、年々増加傾向にあるとされる室内熱中症対策をご紹介しました。熱中症は、建設現場など、屋外での過酷な作業を行っている人が発症する物というイメージが強いと思います。しかし実際には、記事内でご紹介したように、熱中症による緊急搬送は、その多くが住居で発生しているというデータがあるのです。

室内での熱中症については、エアコンなどを使って、室内を快適な温度環境に保っていれば、ほとんど場合防ぐことができると思います。しかし、電気代の高騰などが問題となっている昨今、光熱費の削減を目的に、エアコンの利用を控えてしまうなんて人もいて、熱中症の緊急搬送者数は増加傾向にあるのです。特に、高齢者の方は、暑さを感じにくくなっている、エアコンの利用を嫌うなんて方も多いため、特に注意が必要です。

住居での熱中症を防止するためには、家を建てる時点で対策を検討するのがおすすめです。記事内では、WB工法の採用や全館空調の導入などをご紹介していますが、他にも有効な手段はたくさんあります。現在、マイホームの購入を検討しているという方で、家族の健康を守ることができる家を望んでいるのなら、お気軽に悠建設までお問い合わせください。