今回は、憧れのマイホーム購入を検討している方に向け、マイホームの購入は「今すぐ動くのが正解か?」はたまた「しばらく待った方が良いのか?」について解説します。新型コロナウイルス問題が解消された現在では、急激な物価高騰に頭を悩ませる方が多くなっています。テレビのニュースなどを見ていても、食品を始めとしたさまざまな製品の値上げや電気代・ガス代など、光熱費の高騰の情報が頻繁に流れてくるなど、日々の生活にかかるコストの上昇はおさまる様子がない感じです。

このような状況の中、家の購入に関しても「物価高が叫ばれている現在は、少し待った方が良いのではないか?」という意見を耳にする機会が増えています。実際に、インターネットでの家の購入に関わる検索キーワードでは「今家を買う人が信じられない5年後10年後には大変なことになる」というワードで検索する方が非常に多くなっているようです。さまざまな面で価格高騰が続いている現在では、家を建てるための建材費や職人の人件費、電気やガソリンなどの燃料費の上昇が続いていますし、これらの価格がある程度落ち着くまで待った方が良いのでは…と考えてしまうのは致し方ないことだと思います。

それでは、家の購入を検討した際、本当に物価高が落ち着くまで待った方が良いものなのでしょうか?実は、政府が推し進める政策などのことを考えると、今後さらに家の建築周りの価格は上昇を続けるのではないか…という予測が立ってしまうのです。つまり現在、家の購入を検討している方は、なるべく早く行動に移す方が、家の購入にかかるコストを抑えられる可能性が高いのです。そこでこの記事では、新築住宅周りの価格動向について解説してみます。

※この記事は2024年6月末段階の情勢を元に作成しています。

建設関連の物価は急上昇している

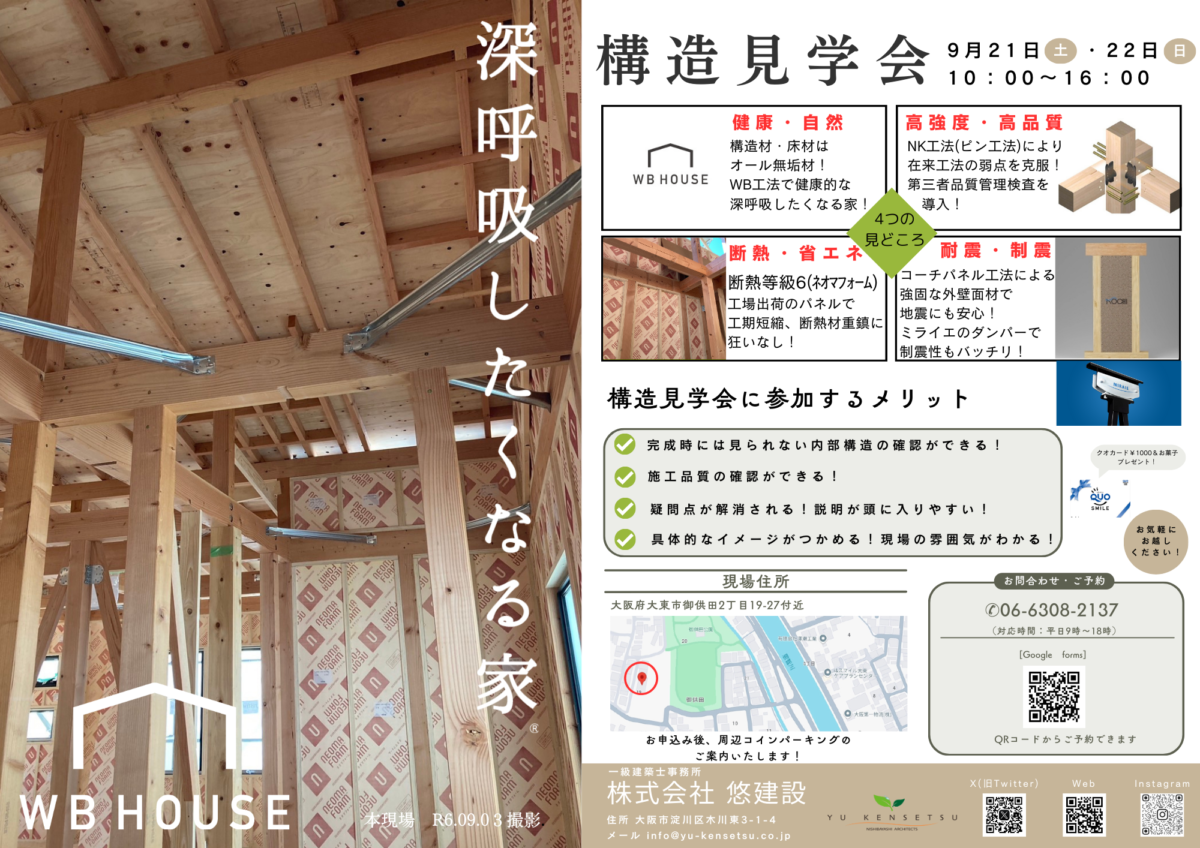

それではまず、住宅の建設周りの価格動向について、実際のデータを元に解説していきます。戸建住宅の価格は2020年以降に急上昇しているという情報は皆さんも耳にしたことがあると思います。実は、首都圏の新築戸建の平均価格は、約2年で20%近く上昇しているとされているのです。それでは、家の価格上昇は、何が原因で起きているのでしょうか?これについては、家を構成するための建材の価格上昇や、職人の人件費が高騰しているというのが主な要因です。

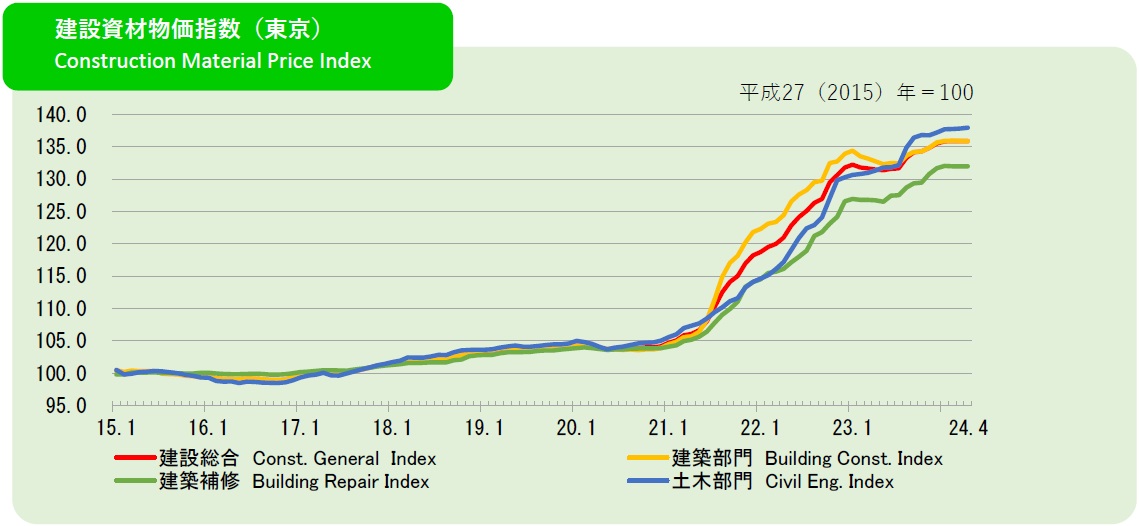

建設関連の物価動向については、一般社団法人建設物価調査会が公表している建設資材物価指数および建築費指数を確認することで判断できます。そこでここでは、直近の建設資材物価指数および建築費指数をもとに、新築住宅周りの価格上昇を解説します。

建設資材物価指数について

建設資材物価指数とは、住宅を始めとしたさまざまな建設工事で使用される資材の総合的な価格動向を表す指数となります。この数値では、電気代やガスなどの燃料費、機械賃貸や機械修理といったサービス費が除外されているため、「建設工事に使用される直接資材の物価変動の観察や分析、また、建設工事における直接使用資材のコスト変動の分析などに利用することができる」とされています。

以下のグラフは、2015年の数値を100とした価格の推移を示したグラフとなっています。

上のグラフから分かるように、コロナ禍以前と以後では状況が一変していることが良く分かります。コロナ禍以前は、指数に大きな変動はなく101~105あたりを推移していました。しかし、2021年以降、急激な価格上昇みせ、直近となる2024年4月の建設総合では、135.8となっており、昨年より高止まりが続いているという状況になっています。

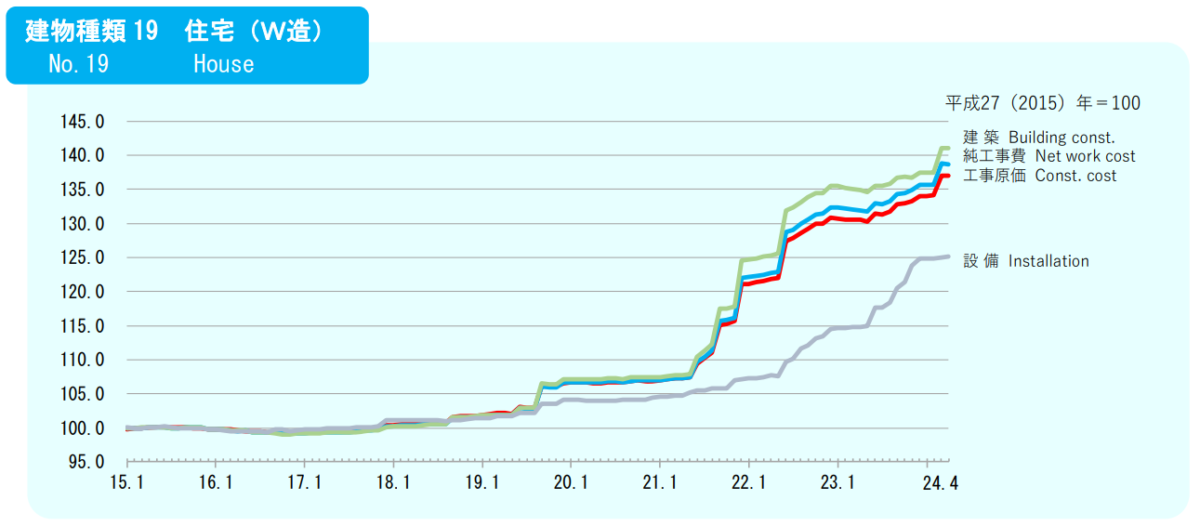

建築費も急激に上昇している

次は建築費についてですが、これについては建築費指数を確認することで判断可能です。実は、以下のグラフのように建設資材価格だけでなく、建築費も急激な上昇を見せているのです。

引用:建設物価調査会資料より

引用:建設物価調査会資料より

上のグラフから分かるように、住宅の建築費についてもコロナ禍以前と以後で、状況が一変しています。コロナ禍以前は、107付近を推移していたものが、コロナ禍以後となる2021年から急上昇ははじめ、直近では工事原価で137(暫定)、純工事費で138.7(暫定)と、どちらも40%近い上昇率(基準:2015年を100)となっています。

今後、住宅周りの建築費はどうなる?

建築資材指数と建築費指数が示すように、新築戸建て住宅に関わらず、全ての新築、増改築に関わる建築費や建築資材の価格は急激に高騰しています。2024年に入り、「高止まり」と言った状況になっていますが、これらの価格については、今後どのような動きをすると考えられているのでしょうか?

上で紹介したグラフを見ると、ある程度「頭打ち」の状況で、これ以上は建築費も建築資材価格も上がらないのではないか…といった予測をして、「新築の購入は、建築費が下落するまでしばらく待った方が良いかな?」と判断する方がいるかもしれません。

しかし実は、建設業界では、2024年問題や政府による賃上げ要求など、まだまだ建築費上昇に影響する問題がたくさん存在しており、今後も新築住宅の価格が下落に転じることはないどころか、さらなる価格高騰を見せるのではないかという予想があるのです。今後のさらなる価格高騰に影響を与えそうな要因を以下でご紹介します。

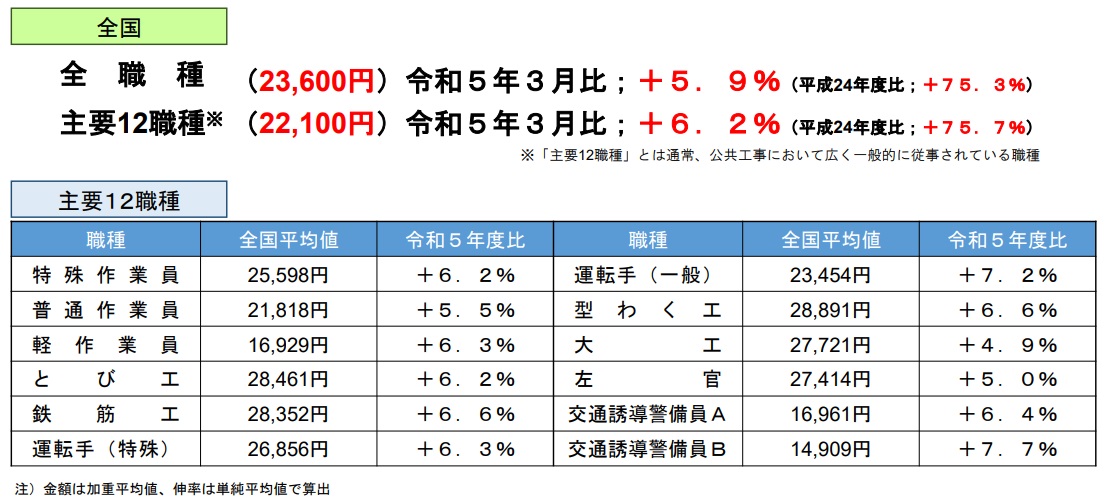

建設業界に対して、政府が賃上げを要求している

日本政府の物価高対策では、国民の所得を上昇させるという方針を出しています。実際に、首相官邸のwebサイト内には「物価高を上回る所得増へ」という特設ページを作成し、対策の概要を説明しています。つまり、現在の物価高の状況について、国は価格に関してはこのままの状況を維持し、国民の所得を増やすことを目指しているわけですので、新築住宅の価格は下落しないという一つの要因になります。

さらに、令和6年3月8日には、総理大臣官邸で建設業団体と政府による賃上げなどに関する意見交換会が行われています。そしてこの会合では、建設業界に対して政府が「5%を上回る賃上げ」の協力要請をしたとされています。もちろん、この賃上げ要求に関しては、あくまでも協力要請なので、強制力はありません。

しかし、国は2024年3月から以下のような「労務費の引き上げ」を実施しています。

引用:国土交通省資料より

引用:国土交通省資料より

これは、公共事業の労務単価ですが、なんと「前年比5.9%引き上げ」と言う措置がとられているのです。一般住宅の建設など、民間の建設工事は、公共事業の労務単価を参考にしていますし、当然、住宅業界にも関係する措置と言えるでしょう。政府による公共事業の労務単価の引き上げもあり、建設業界では、業界全体として賃上げが進むのではないかという予測が出ています。そして、業界の賃上げは、当然、現場の人件費に価格転嫁されることになるため、建築費のさらなる上昇に影響を与えると考えられているのです。

建設業界の2024年問題

皆さんは、2024年問題という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?最近は、テレビや新聞などで特集されることも増えていますので、多くの方が一度は耳にしたことがあると思います。ただ、2024年問題については、「物流の」という言葉が付属されて紹介されるケースが多いため、運送会社や倉庫会社など、物流業界の企業に関係する問題なのだと考えている方が多いと思います。

しかし実は、この2024年問題は、物流業界にだけ影響を与えるのではなく、建設業界や医療業界など、さまざまな業界で問題視されている非常に深刻な問題なのです。ここでは、新築住宅の価格について解説する記事なので、建設業界に与える影響を中心に簡単に解説します。

建設業界の2024年問題とは、主に以下の2つがポイントとなっています。

- 割増賃金引上げ(2023年4月から)

中小企業における60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率(いわゆる残業代)が25%から50%へと引き上げられるというものです。大企業は2010年から50%の割増賃金が適用されていますが、2023年4月以降は、企業の規模に関係なく月の時間外労働が60時間を超える場合、50%の割増賃金を支払わなければならなくなっています。新築業界で活動する建設会社は、その多く中小企業ですので、この法改正の影響は非常に大きいです - 時間外労働の上限が規制される(2024年4月から)

2024年4月以降は、建設業でも時間外労働時間に罰則付きで上限が設けられます。

建設業界では、人手不足や働き手の高齢化がかなり前から問題視されるようになっています。新たな若手人材を確保したくても、「建設業は過酷だ…」と言ったネガティブなイメージがあることから、なかなか人員の確保がままならない…という企業は非常に多いです。そしてここにきて、時間外労働に上限規制が設けられることにより、さらに人手不足が加速するのではないかと考えられているのです。

建設業界では、2024年問題に対応するためには、人手の確保に力を入れるしかないと考える企業が増えています。そのため、新たな人材の確保のため、今までよりも待遇を良くする(給料を上げる)と言った対策がとられていて、これがさらなる人件費の高騰につながると考えられているのです。当然、働き手の人件費が高騰すれば、それが建築費に転嫁され、家の価格上昇につながるでしょう。

燃料価格の高騰

ロシアによるウクライナ侵攻、パレスチナ危機など、世界情勢は急激に悪化しています。特に、パレスチナ問題は、第3次石油危機の始まりになるのではないか…と言った指摘もあるなど、日本国内のエネルギー価格のさらなる高騰の引き金になる可能性すらあるでしょう。

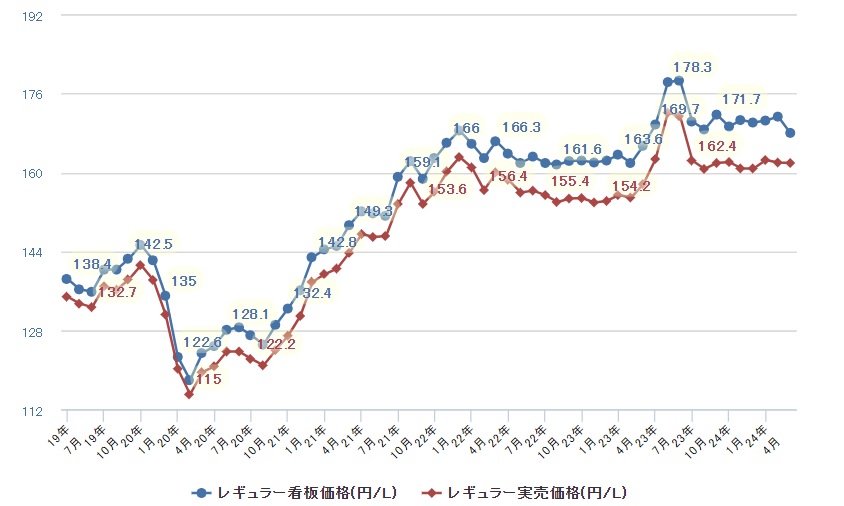

それでなくても、ガソリンを始めとした燃料の価格は、コロナ禍以降に急激に上昇し、高止まりの状態が続いています。

引用:e燃費サイトより

ガソリンは、コロナ禍以前と以後で比較すると、1L当たりなんと50円近くも値上がりしている状況です。ただ、ガソリンに関しては、本来は令和6年4月末で終了するはずだった燃料油価格激変緩和補助金が継続されることとなり、現在の価格帯は維持できる想定が立っています。(それでも高いですが)しかし、電気代やガス代については、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が、2024年6月検針分(5月の電気ご使用分)で終了してしまっています。つまり、これ以降の電気代やガス代に関しては、国による補助がなくなってしまうため、さらに上昇するのです。

住宅の建設やリフォームでは、ガソリンや電気などのエネルギーを大量に使用します。つまり、これらのエネルギー価格の上昇は、家の建築費に転嫁され、住宅価格の上昇を招いてしまう訳です。最悪の場合、中東情勢のさらなる悪化により、ガソリン価格が今よりも高くなることも予想でき、しばらく待ったとしても、住宅の価格が下落していくとはとても予想できない状況になっていると言えます。

その他にも、住宅価格に影響を与える問題は多い

ここまでの情報だけを見ても、今後、住宅の価格が下がっていくとは予想できない…と思った方が多いのではないでしょうか?

そしてさらに、住宅価格を上昇させる要因は、他にも存在します。それが、4号特例廃止などの住宅周りの法改正が行われたことと、マイナス金利が解除になったことにより、今後住宅ローン金利が上昇していくと予想されているという点です。

- 4号特例廃止について

4号特例の廃止については、以前別の記事で詳しく解説していますので、そちらの記事をご参照ください。なぜ住宅の価格に関係するのかというと、住宅を建設する際の申請手続きが今よりも手間暇がかかるようになるため、この部分の手間賃が住宅価格を上昇させる可能性があると言われているのです。 - 住宅ローン金利の上昇

2022年12月に日銀が長期金利の上限を引き上げたことを受け、既に固定金利型住宅ローンの金利はあげられています。そして、マイナス金利が解除になったことにより、今後、変動金利も上がることが予想されています。当然、住宅ローンの金利が上がれば、ローンの返済額が増えることを意味しますので、上がる前に購入する方が良いと考える人が多いはずです。

住宅ローンの金利は、今後間違いなく上がると言えるでしょう。もちろん、上昇幅は0.1〜0.2%程度に収まるとは思いますが、金利は0.1%上がるだけでも、住宅購入者の負担が意外に大きいです。例えば、仮に5,000万円・35年・変動金利0.38%で住宅ローンを組んでいた場合、金利が0.1%増加すれば、毎月約2,200円の負担額増となります。年間にすると、3万円近い金額になるわけですので、家計への影響は少なくないと言えるはずです。

関連:4号特例廃止とは?2025年4月に施行予定となっている4号特例制度縮小を分かりやすく解説

まとめ(住宅の購入は待つのではなく買う)

今回は、新築住宅の購入を検討している方に向け、物価高騰が社会問題となっている2024年は、マイホームの購入は待った方が良いのか…について解説しました。

昨今では、さまざまな面で価格高騰が問題視されるようになっており、日常生活でのお買い物でも財布の紐を絞めているという方が多いかもしれません。住宅の購入については、生活用品の買い物などとは比較にならないほどのお金が動きますし、「物価高騰の今は待った方が良い!」と判断している方も多いはずです。

それでは、新築の購入を諦めてしばらく待っておけば住宅の価格は現在よりも下落していくものなのでしょうか?これについては、記事内でご紹介したように、今後現在の住宅販売価格は、下落するどころかさらに上昇を続けると予想する人がほとんどです。なぜなら、日本政府の物価高騰対策は、所得を増やして「高い買い物ができるようにする!」という方向で対策が行われているのが非常に大きいです。国は、現在の価格高騰が、国民生活に大きな影響を与えていることは理解しつつも、中長期的に見た場合にはこのままの価格を維持するもしくはさらに高騰させた方が、良い方向に向くと考えているようです。実際に、日本国内のことだけを考えるのではなく、諸外国との関係性まで考えた時には、日本の物価や所得はまだまだ低く、さらに上げる必要があると言えます。したがって、数年間待っていると、現在よりもさらに高い価格となってしまい、「あの時買っておけばよかった…」なんて後悔を抱えるはめになるかもしれないのです。

さらに、建設業界を取り巻く状況を考えてみても、人件費の高騰はもはや避けられないと言っても良く、これが住宅価格に反映されるようになれば、住宅の価格も上昇せざるを得ないのです。また、住宅ローンの金利も上昇するのは確実だと言われていますし、「住宅の購入はしばらく待つ」という選択は、何のメリットもないのではないかと言える状況です。

もちろん、今現在の収入でマイホームを購入するのは「少し厳しい…」という方が無理をしてまで家の購入に動く必要はありませんが、「今家を買うか、少し待って5年後に買うか?」で迷っているというのであれば、早めに動いた方がコスト的なメリットは大きくなると考えられます。